Wellen im Kosmos...das ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Goethe/FaustStand 22.3.2025Zusammenfassung

Die überwiegende Zahl der kosmischen Objekte sind rotierende, fluide Systeme, deren Abmessungen und zeitlichen Abläufe vom Wellengesetz bestimmt werden. Expansion und Kontraktion gestalten die Evolution im Universum.

Die Milchstraße mit unserem Sonnensystem, die Laniakea und ein neu entdeckter Riesenring aus Gammablitzen gehören zu einem gemeinsamen Wellenraum , der einen Teil des zur Zeit bekannten Universums umfasst. Die Existenz mindestens eines weiteren, kosmischen Systems mit einem eigenen Wellenraum in unserem Universum ist sicher und gemeinsam mit der Existenz des Große Attraktors mit der Urknallhypothese unvereinbar.

Einige Strukturen des äußeren Wellenraums konnten im Experiment sichtbar gemacht werden.

Das Universum ist unendlich in Raum und Zeit.

1. Die Eigenschaften von Wellenräumen

Die überwiegende Zahl der kosmischen Objekte sind Wellenräume mit einer ausgeprägten Asymmetrie. Es gilt das Wellengesetz mit seinen Teilen :

Die überwiegende Zahl der kosmischen Objekte sind Wellenräume mit einer ausgeprägten Asymmetrie. Es gilt das Wellengesetz mit seinen Teilen :

Hierbei sind - "D" der Durchmesser oder eine charakteristische Abmessung im System -" p" (Piotrowskiexponent ) und v (Verdoppelungsexponent) sind Folgen ganzer Zahlen. Mit p>0 und v>0 erhält man Wellenlängen im inneren Teil des fluiden Körpers (innerer Wellenraum). Mit p<0 und v >0 erhält man Wellenlängen im äußerer Wellenraum des fluiden Körpers.

Man kann die Wellenräume definieren:

- Innerer Wellenraum: Wellenlängen sind kleiner als der Kugeldurchmesser. Der Durchmesser "D" ist der Innendurchmesser der Kugel

- äußerer Wellenraum: Alle Wellenlängen sind größer als der äußere Kugeldurchmesser D. Wenn sich der äußere Wellenraum durch eine Expansion bildet, sind innerhalb des Systems kleinere Wellenräume mit kürzeren Wellenlängen möglich. Beide Wellenräume bilden eine Einheit.

Für das Universum ist die Größe für "D" unbestimmt. Es ist aber auch möglich, ein Wellenlängenschema aufzustellen, indem man für Berechnungen eine andere Größe, die im Kosmos vorkommt , verwendet. Für diese Größe werden die Exponenten "p" und "v" auf den Wert "0" gesetzt. (Weitere Erläuterung Tabelle 1). Die beste Übereinstimmung zwischen gemessenen Werten und den Werten im Wellenlängenschema erhält man, wenn für das Wellenlängenschema den Gitterparameter von Silizium verwendet. " Der Gitterparameter von Silicium, das eine Diamantstruktur ausbildet, wurde mit sehr großer Genauigkeit gemessen und beträgt 543,102 0504 (89) pm / Wikipedia[1]". Die für das Wellenlängenschema mit Hilfe des Gitterparameters berechneten Werte werden im folgenden Text als Siliziumstandard bezeichnet.

Konstruktion des kosmischen Wellenlängenschemas:

Das Wellenlängenschema ist das Wellenlängengesetz in Tabellenform. In ihm sind alle Größen enthalten, die von Wellenstrukturen bestimmt werden. In dem folgenden Text sind zahlreiche astronomische Daten mit ihrem Wert aus dem Wellenlängenschema verglichen und eine gute Übereinstimmung gefunden worden.

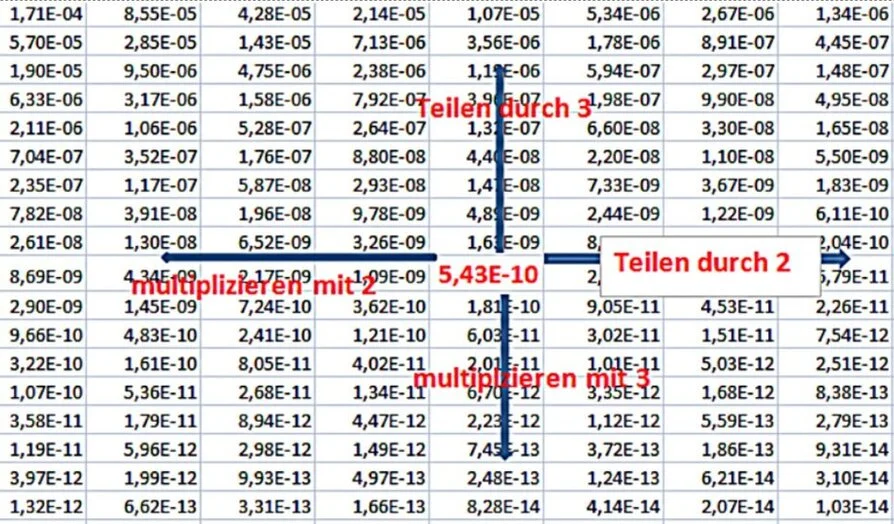

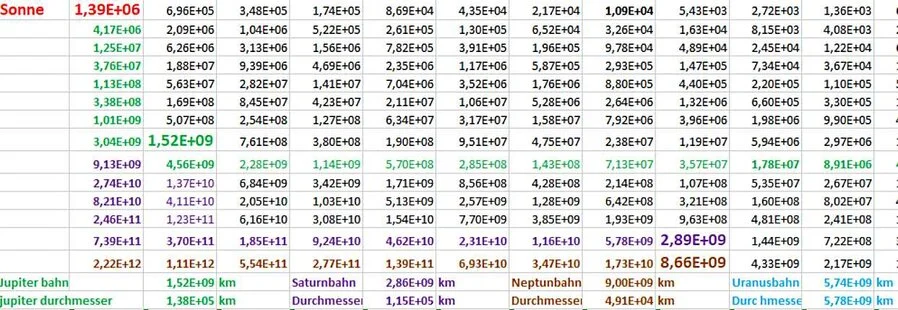

Die Konstruktion des Wellenlängenschemas ist in Tabelle 1 (Excel-Tabelle) erläutert:

- Man fügt den Wert für den Siliziumstandard ein. Dieser Wert wird in der Tabelle auf 5,43*10^-10 gerundet angezeigt.

- Die weiteren Werte erhält man durch teilen oder multiplizieren mit den Zahlen "2" oder "3"

Beachte: Eigenschaften des Wellenlängenschemas /diese Webseite

Tabelle 1 Konstruktion des Wellenlängenschemas

Aus dem Wellenlängenschema erhält man das Frequenz- und das Periodenschema mit Hilfe der Wellengeschwindigkeit.

Das Frequenzschema läßt sich auch unter Verwendung des Cäsiumstandard hyperfine transition frequency of Cs-133 9192631770 Hz (https://www.nist.gov/pml) aufstellen.

Im folgenden Text werden Daten kosmischer Objekte untersucht, ob sie das Wellenlängengesetz erfüllen. Dabei muss man "zu Fuß" im Wellenlängenschema nach einem Wert mit einer möglichst geringen Abweichung/ Differenz suchen. Die überwiegend sehr geringen Differenzen zwischen den Messwerten und den mit dem Wellenlängengesetz berechneten Werten beweisen die allgemeine Gültigkeit des kosmischen Wellenlängengesetzes.

Die Wellenräume aller kosmischen Systeme sind durch die Expansion unter Kontrolle des Wellengesetzes entstanden.

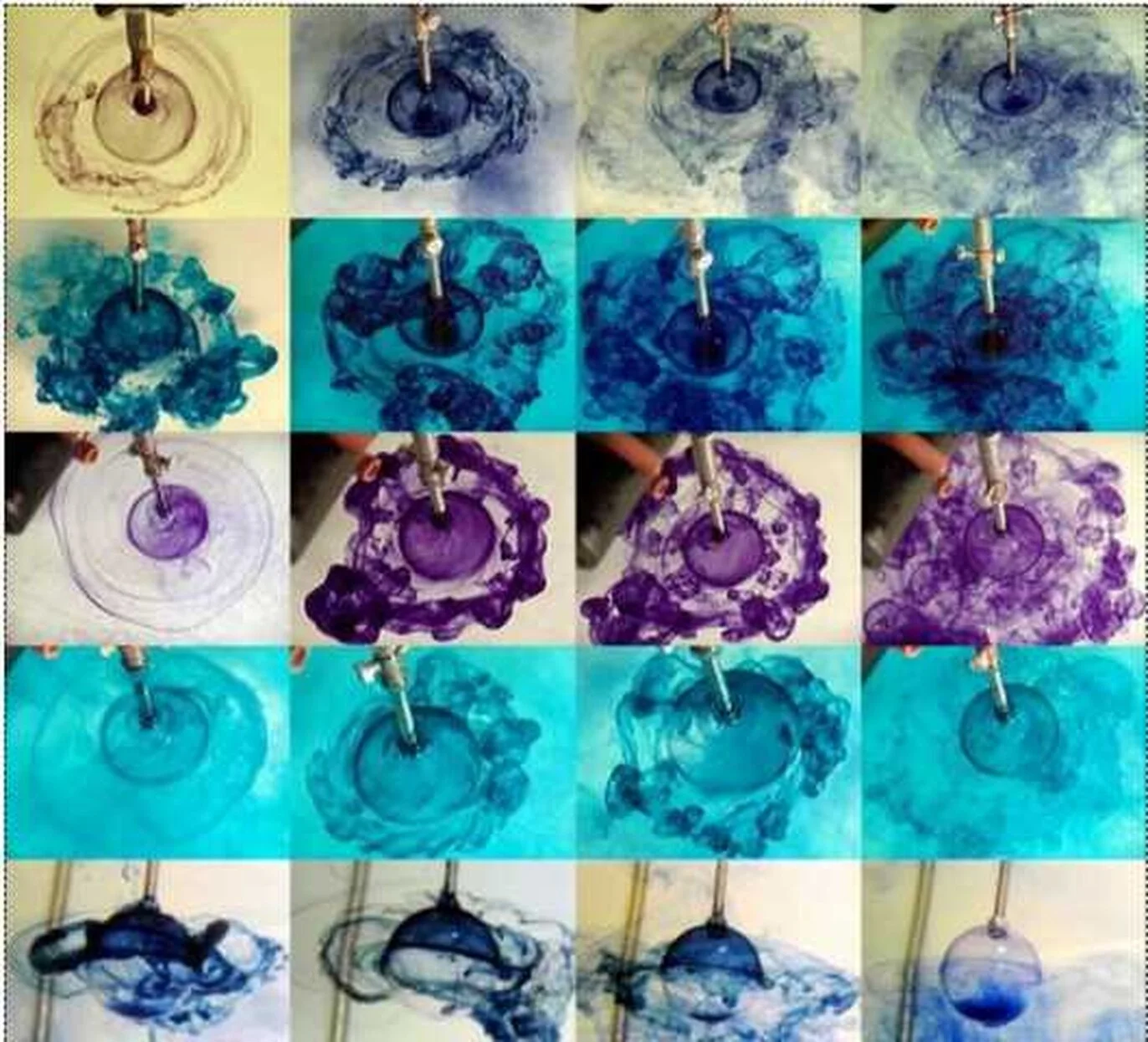

2. Versuche zu äußeren Wellenräumen

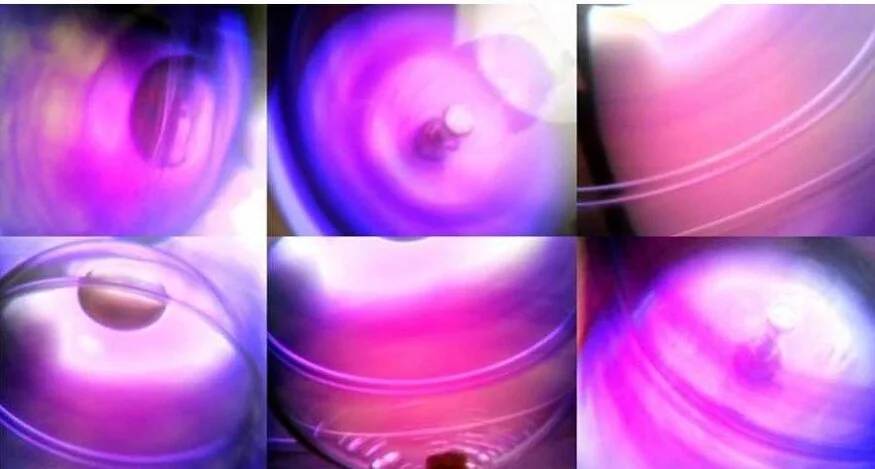

Bei den Versuchen wurde Farbe oberhalb der Kugel an der Drehachse eingespritzt. Durch die Rotation entsteht ein Wellenraum, dessen Wellen die Farblösung in radialer Richtung transportieren. An der Oberfläche der Wellenstrukturen geht infolge der Diffusion etwas Farbstoff über und macht die Oberfläche der Struktur sichtbar. Ein weiterer Stofftransport in das Innere der Struktur findet nicht statt. Daraus folgt, dass es keine Strömung von der Oberfläche der Struktur nach innen gibt.

Bild 1 Strukturen des äußeren Wellenraumes einer Kugel Kugel 50mm/ Gefäßdurchmesser 200mm

Die Strukturen des äußeren Wellenraumes sind ringförmig in der Äquatorebene angeordnet. Es sind mindestens zwei Ringe zu sehen, deren Breite 1/2 des Durchmessers der Kugel entspricht. Der äußere Ring kann auch schmalere Strukturen aufweisen mit der Breite 1/4, 1/8d oder 1/16d. Am Rand der Ringe treten Wellenelemente mit Längen von 1/2, 1/4, 1/8 und 1/6 des Kugeldurchmessers auf. Innerhalb der Ringe gibt es Kugelstrukturen verschiedener Größe.

3. Das Sonnensystem

3.1. Der innere Wellenraum der Sonne

Der Sonnenkörper besteht aus mehreren Schichten, die sich in ihrer Temperatur, Dichte und Zusammensetzung merklich unterscheiden. Man könnte daraus schlussfolgern, dass die Sonne analog zu ihren Planeten eine gestörte Kugel ist. Damit die inneren Bereiche der Sonne Störkörper sein können, müssten sie Phasengrenzen aufweisen. Phasen im Sinne der Thermodynamik (fest, flüssig, gasförmig) sind aber unter den Bedingungen in der Sonne nicht möglich. Man könnte sich auch Störkörper vorstellen, wenn sich Teile des Inneren der Sonne durch eine sprunghafte Änderung der Dichte voneinander abgrenzen würden.

Der Sonnenkörper besteht aus mehreren Schichten, die sich in ihrer Temperatur, Dichte und Zusammensetzung merklich unterscheiden. Man könnte daraus schlussfolgern, dass die Sonne analog zu ihren Planeten eine gestörte Kugel ist. Damit die inneren Bereiche der Sonne Störkörper sein können, müssten sie Phasengrenzen aufweisen. Phasen im Sinne der Thermodynamik (fest, flüssig, gasförmig) sind aber unter den Bedingungen in der Sonne nicht möglich. Man könnte sich auch Störkörper vorstellen, wenn sich Teile des Inneren der Sonne durch eine sprunghafte Änderung der Dichte voneinander abgrenzen würden.

Die Sonne ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ungestörte Kugel. Im sichtbaren Licht sind häufig auf beiden Halbkugeln Querstreifen zu sehen, die auf das Vorhandensein von mindestens zwei Zylinderstrukturen hinweisen.

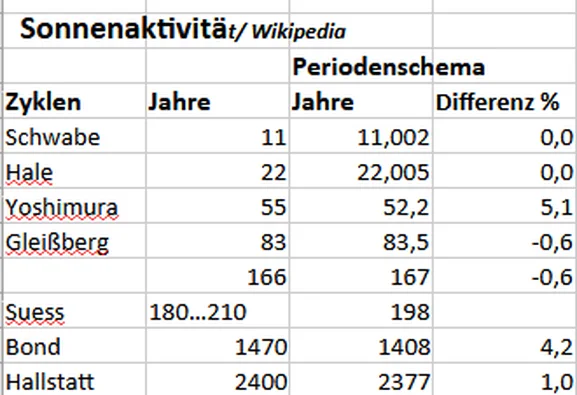

Bis auf die Daten der Strahlungszone gibt es bei den Abmessungen der Sonne eine gute Übereinstimmung zu den Werten des Wellenlängenschemas. Der Einfluss der Wellenstrukturen zeigt sich auch in den Zyklen der Sonnenaktivität (2). Das Periodenschema wurde aus dem Wellenlängenschema berechnet.

Tabelle 4

Aus den langjährigen Messungen (3) lassen sich noch einige kürzere Zyklen ableiten. Wegen der Überlagerung der Zyklen ist die Ermittlung der Zyklendauer aus den Kurvenverläufen ungenau und sollte mit der genauen Kenntnis der Daten erfolgen. Eine wahrscheinliche Zyklusdauer wurde mit 0,96 Monaten ermittelt.

Messungen von Sonnenschwingungen ergaben eine Periodendauer von 293± 3 Sekunden (4). Im Periodenschema findet man einen Wert von 285 Sekunden.

Weitere Messungen in der Zeitschrift STERNE UND WELTRAUM August 2004 :

„Die Schwingungsfrequenzen n liegen im Bereich n1=1 mHz bis n2 =10 mHz. Die 5-Minuten-Oszillation ist die Überlagerung jener Millionen stehender Wellen, und unsere Sonne kann als sphärisch symmetrische Orgelpfeife betrachtet werden“.

„Die Schwingungsfrequenzen n liegen im Bereich n1=1 mHz bis n2 =10 mHz. Die 5-Minuten-Oszillation ist die Überlagerung jener Millionen stehender Wellen, und unsere Sonne kann als sphärisch symmetrische Orgelpfeife betrachtet werden“.

Das Magnetfeld der Sonne kehrt sich im Rythmus des Auftretens der Sonnenflecken - alle 11 Jahre - um. Offensichtlich haben die Sonnenflecken - radiale, thermisch Drehstrukturen - bei der Entstehung des solaren Magnetfeldes eine dominierende Rolle. Zur Achse parallel verlaufende Drehstrukturen, denen beim irdischen Magnetfeld eine entscheidende Rolle zugewiesen wird, sind bei der Sonne von geringerer Bedeutung.

Sonnenflecken sind thermische Drehstrukturen, die Wärme zwischen dem Inneren der Sonne und ihrer Oberfläche transportieren. Es deutet sich an, dass die Wärmeproduktion in der Sonne ein instationärer, zyklischer Vorgang ist.

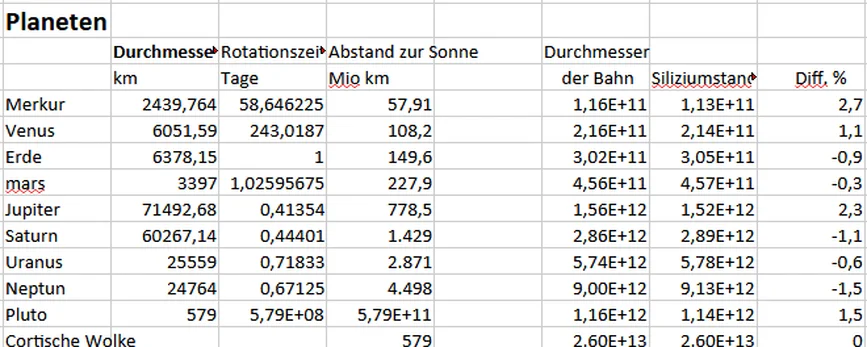

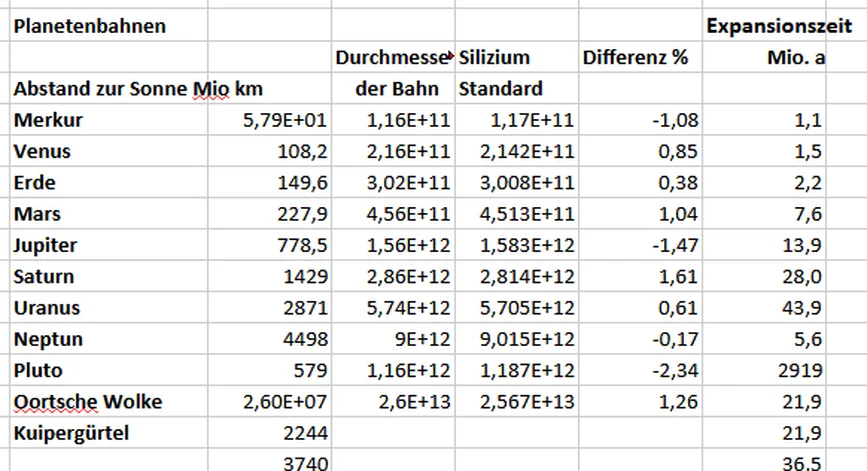

3.2. Der äußere Wellenraum der Sonne

Das Sonnensystem ist durch die Expansion der Ursonne entstanden. Im äußeren Wellenraum der Sonne und alle zur Sonne gehörenden Objekte nach dem kosmischen Wellenlängengesetz angeordnet. Die Durchmesser der Planeten, die Planetenbahnen, die Rotationsperioden und die Umlaufperioden stimmen bemerkenswert gut mit Daten aus dem Wellenlängen-und Frequenzschema überein (Tabelle 5).

Die Bahn der Sonne bildete sich während der Expansion der Milchstraße als Ring. Das ist bemerkenswert, weil bei der Expansion von Galaxien in der Regel Spiralsysteme entstehen. Ringsysteme sind aber auch in der Milchstraße zu finden (Wikipedia/Milchstraße). Ringsysteme sind bei jungen Sternen gefunden worden, in denen Vorformen von Planeten zu sehen sind Nat.Geo./9/2021/S.42), (10;11). In dem Ring bildete sich die Ursonne durch Kontraktion und Massenzuwachs infolge der Gravitation.

Für die Größe der Ursonne wurde durch den Massenzustrom (Vergrößerung) und Gravitation (Verkleinerung) bestimmt. Wenn dabei Umwandlungspunkte erreicht worden wären, hätte eine vertikale Durchmischung und eine Differenzierung des Materials nach der Dichte stattfinden müssen. Die Zeit während der Kontraktion zur Ursonne war wahrscheinlich zu gering. dass sich die Elemente nach ihrer Dichte separieren konnten. Aus diesem Grund hat die Sonne keinen festen Kern und zu Beginn der Expansion mehrere Schichten:

- Gas (spätere Sonne)

- Feststoffe (Gesteinsplaneten)

- Gas (Gasplaneten)

- Asteroiden

- Feststoffe(Kuipergürtel, Oortsche Wolke)

Bei der Expansion der Sonne hatte sich in Übereinstimmung mit o.g. Versuchen (Bilder 1,2) ein Ringsystem gebildet, in dem Kugelstrukturen verschiedener Größe vorhanden waren.

Die Expansion erfolgte in mehren Phasen. Zuerst entstanden die Oortsche Wolke dann der Kuipergürtel und. Dem folgte die Bildung der Gasplaneten, Asteroiden und danach die inneren Gesteinsplaneten ( Expansionszeiten Tab.5, unten).

Weil bei der Expansion Arbeit gegen die Gravitation geleistet werden muss, konnte die Expansion nur für die Dauer der Energiefreisetzung stattfinden. Deshalb müssen die Planeten mit ihren Monden bereits in dieser Phase entstanden sein; und die Bahnen und der Ort der Planeten wurden endgültig festgelegt. Spätere Änderungen waren nur durch die Wechselwirkung mit kosmischen Objekten möglich, die vor Beginn der Expansion im Bereich de sich bildenden Wellenraumes vorhanden waren, oder die von außen in den Wellenraum der Sonne eingedrungen sind.

Bei den Gasplaneten hat während ihrer Entstehung eine zweite Expansion stattgefunden, bei der die Planetenringe und die Monde entstanden sind.

Weil die Expansion nach dem Wellengesetz stattfindet, ist die Expansionsgeschwindigkeit die Wellengeschwindigkeit. Daraus ergibt sich, dass man aus den Bahndaten und dem Durchmesser der Planeten die Dauer ihrer Entstehung berechnen kann (Tabelle 5). Die Expansionszeiten zeigen, dass sich die Expansion über einen großen Zeitraum erstreckt hat; und die Planetenbahnen sich in größeren Zeitabschnitten nacheinander gebildet haben.

Tabelle 5

Es gibt eine Reihe kleinerer Objekte - Meteoriten und Kometen -, deren Bahnen nicht in das Wellenlängenschema passen. Außerdem sind viele dieser Objekte nicht rund. Damit können sie nicht durch eine geordnete Expansion im solaren Wellenraum entstanden sein. Sie sind Zuwanderer.

Auch die zyklischen Vorgänge im Sonnensystem bestätigen den dominanten Einfluss des Wellengesetzes im Universum.

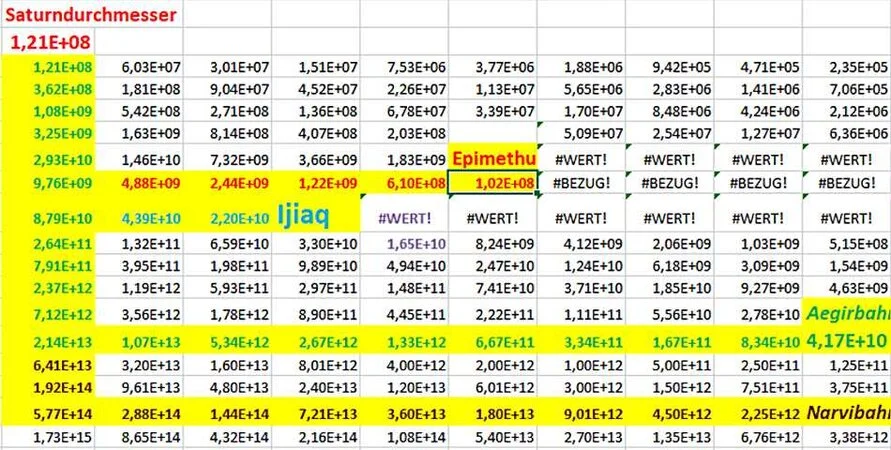

Die Expansion des Sonnensystems lässt sich Wellenlängenschema verfolgen (Tabelle 5.1 und 5.2). Die Expansion beginnt beim Sonnendurchmesser. In mehreren Schritten ( Faktor=3) entstehen die Planetenbahnen als Ringstrukturen solange die thermonukleare Reaktion stattfindet. Mit dem Ende dieser Reaktion endet auch die Expansion der Ringstruktur, in der unter Abkühlung die Entstehung der Planeten ( Faktor=2) vollendet wird.

Tabelle 5.1 Entstehung der Gasplaneten

Tabelle 5.2 Expansion einiger Mondbahnen/Saturn

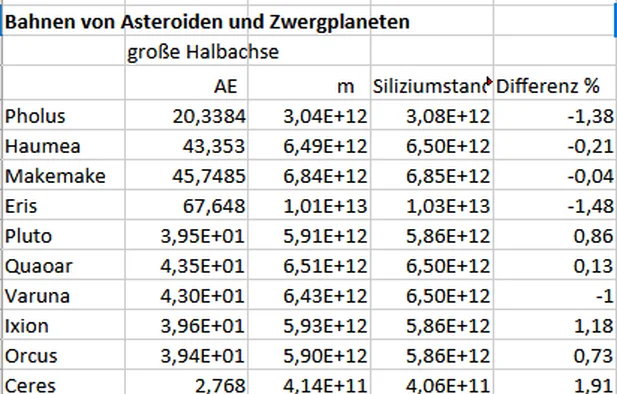

Die Daten der Planeten, Zwergplaneten und Asteroiden (Tabelle 5, 5.3) ordnen sich in das Wellenlängenschema sehr gut ein. Es bestätigt sich noch einmal , das die Sonne, ihre Planeten und die Monde der Planeten einen gemeinsamen Wellenraum haben.

Tabelle 5.3

Auch alle zyklischen Daten des Sonnensystems folgen dem Wellengesetz (Tabelle 6).

Tabelle 6 Zyklen im Sonnensystem

3.2.2. Die Wellenräume der Planeten

3.2.2.1. Die inneren Wellenräume

Die Gasplaneten haben eine Oberfläche, die sie zum umgebenden Raum klar abgrenzt. Das ist nur möglich, weil der Planetenkörper durch seine Wellenstrukturen geformt wird. Nur mit der Wirkung von Gravitation, Zentrifugalkraft und der kinetischen Gastheorie kann man diese scharfe Abgrenzung nicht erklären.

Die Gasplaneten haben eine Oberfläche, die sie zum umgebenden Raum klar abgrenzt. Das ist nur möglich, weil der Planetenkörper durch seine Wellenstrukturen geformt wird. Nur mit der Wirkung von Gravitation, Zentrifugalkraft und der kinetischen Gastheorie kann man diese scharfe Abgrenzung nicht erklären.

Die Bedingungen in Gasplaneten lassen sich im Versuch nicht realisieren. Die Bilder von den Oberflächen der Gasplaneten (NASA, Photojournal) zeigen aber eine gute Übereinstimmung zu den Experimenten.

Alle Planeten haben eine Schalenstruktur und feste Kerne. Damit gelten die Gesetzmäßigkeiten der gestörten Kugel. Die für die ungestörte Kugel gefundenen Gesetzmäßigkeiten gelten auch für die Kugeln mit Störkörper im Bereich außerhalb der Störungszone.

Durch die Schalenstruktur werden stoffllich unterschiedliche Bereiche/Phasen von einander getrennt. Die dabei ablaufenden Prozesse - Abkühlung und Kondensation - gehorchen dem Wellengesetz !

Die obere und die untere Kugelhälfte haben bei den Gasplaneten analog zu den Versuchen ein deutlich unterschiedliches Aussehen. Die auffälligsten Strukturen sind Streifen. Streifen entstehen dort, wo Zylinderstrukturen die Wand der Kugel berühren.

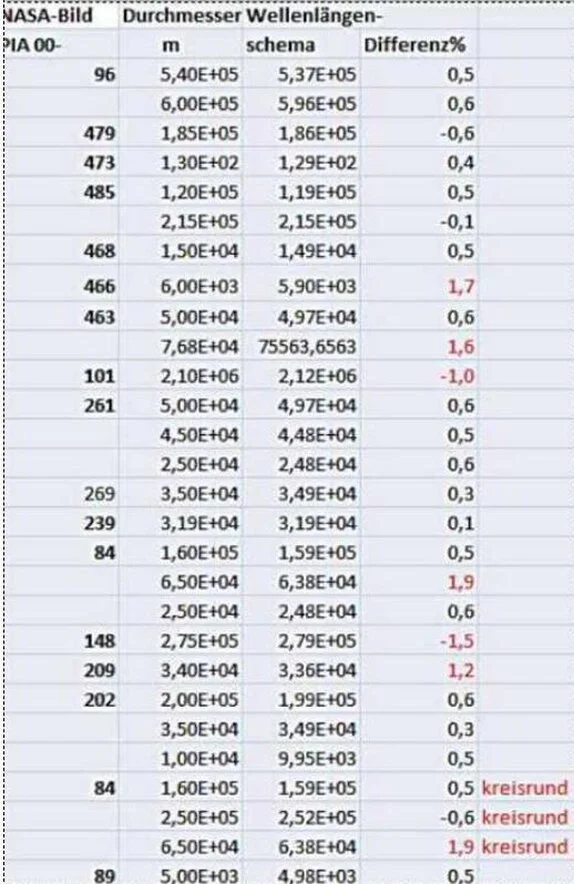

Von der NASA/Photojournal wird ein umfangreiches Bildmaterial veröffentlicht. Das Ausmessen der Strukturen auf diesen Bildern ist auf Tabelle 7 zu finden.

Die gemessenen und die berechneten Werte für die Sehnenlänge für eine Teilung von 18 stimmen gut überein. Die Teilung von 18 bedeutet eine Wellenstruktur mit p=2, v=1. Einige Strukturen entsprechen einer Teilung von 36 (p=2, v=2) und einer Teilung von 72 (p=2, v=3).

Als Ursache für die Bildung der Streifen werden in der Fachwelt thermische Konvektionsströme angenommen. Dass Streifenmuster wird im Versuch mit einer rotierenden Kugel unter isothermen Bedingungen erzeugt. Temperaturgradienten sind für die Entstehung der Streifen nicht erforderlich.

Die Bewegungsrichtung benachbarter Streifen beim Jupiter kann gegensinnig sein (Jupiter NASA PIAO 9242, 3454, 3453, 3452, 2863 und weitere). Die Ursache ist die differentielle Rotation. Stark unterschiedliche Geschwindigkeiten sind auch auf PIAO 3453, 2863, 2855

zu finden, wobei die Zonen in der Nähe des Äquators eine deutlich höhere Rotationsgeschwindigkeit aufweisen als die in Polnähe befindlichen.

Unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten wurden auch im Experiment festgestellt. Sie wurden aber nicht ausgemessen. Geschwindigkeitsunterschiede sind ohne Wirbelbildung nur möglich, weil die Grenzen der Wellenstrukturen für den Stofftransport und Impulsübertragung undurchlässig „hart„ sind, und es keine Reibung zwischen den Wellenstrukturen gibt.

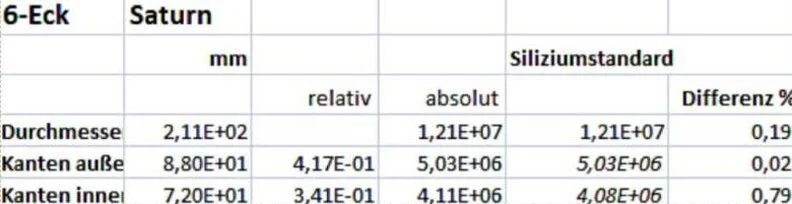

Eine differentielle Rotation ist auch beim Saturn vorhanden. Das magische Sechseck am Südpol des Saturns (Tabelle 10) (NASA PIA 17653,17652) kann durch Strömungsvorgänge nicht entstanden sein und bei der Anwesenheit von Reibung für längere Zeit nicht stabil existieren.

Es könnte durch den Störkörper verursacht worden sein und wurde auch im Experiment gefunden (Bild 4, siehe unten).

Ein Sonderfall sind die Fleckenstrukturen, die auf allen Gasplaneten zu beobachten sind. Besonders viele Flecken haben Jupiter, Saturn und die Erde. Es sind radiale Drehstrukturen, die infolge von Temperaturunterschieden zwischen dem Inneren und den äußeren Schichten der Planeten entstehen und die Wärme transportieren, die in den elektrisch leitenden Teilen der Planeten infolge der Induktion durch das solare Magnetfeld entstehen.

(Dazu auch: Wellenstrukturen im Fluid einer rotierende Kugel, Benardzellen). Sie sind im Gegensatz zu den Tief-und Hochdruckgebiete in der irdischen Atmosphäre stabil, weil sie keiner Reibung an einer festen Oberfläche unterliegen. Auf dem NASA-Bild PIA02850 ist die Drehbewegung einer radialen Drehstruktur sehr deutlich zu sehen.

Neue Bilder mit einer höheren Auflösung (PIAO21395, 21984, 21985, 22335, 22336, 22337) zeigen eindeutige Drehstrukturen in den Flecken.

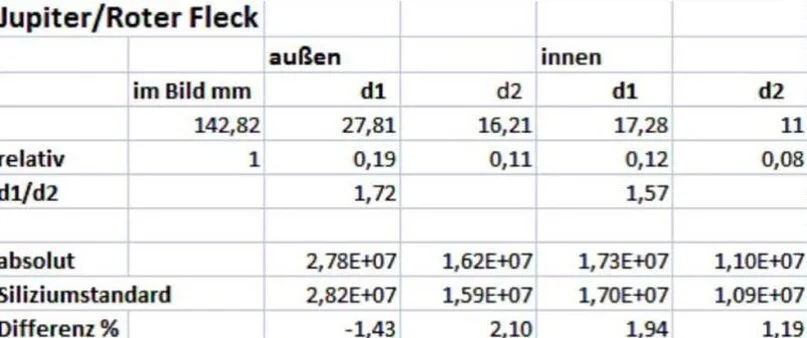

Durch Ausmessen des NASA- Bild PIAO 1353 gelingt es, den Roten Fleck als Wellenstruktur einzuordnen:

Tabelle 8

Die Differenzen von 1,44% und 1,94% sind relativ groß und werden durch die unscharfen Konturen auf dem Bild verursacht. Die Flecken haben große Ähnlichkeit mit irdischen Vulkankratern, was ihre Einordnung als radiale Drehstrukturen bestätigt.

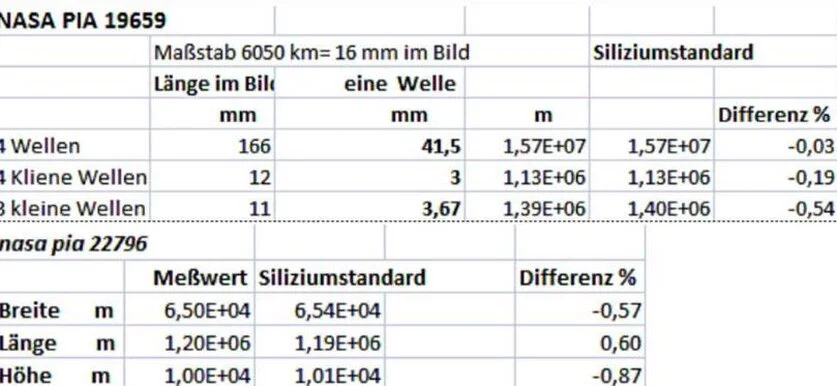

Auf dem Bild PIA 19659 (Jupiter) sind Strukturen zu erkennen, die von der NASA als Wellen gedeutet werden. Weil ein Maßstab angegeben ist, kann das Bild vermessen werden :

Tabelle 9

Beim Saturn ist das magische 6-Eck (magic hexagon) sehr interessant. Das Ausmessen von NASA-Bild PIA17652 ergibt:

Tabelle 10

Auch der Jupiter hat ein Sechseck (NASA PIA 23559).

Auf Bild4 (unten) sind zwei Sechsecke zu sehen, deren Kanten Wellenstrukturen sind.

Im Versuch konnten erstmalig am Pol ein Sechseck sichtbar gemacht werden (zweite Reihe, erstes Bild):

Bild 4 Magisches Sechseck im Versuch

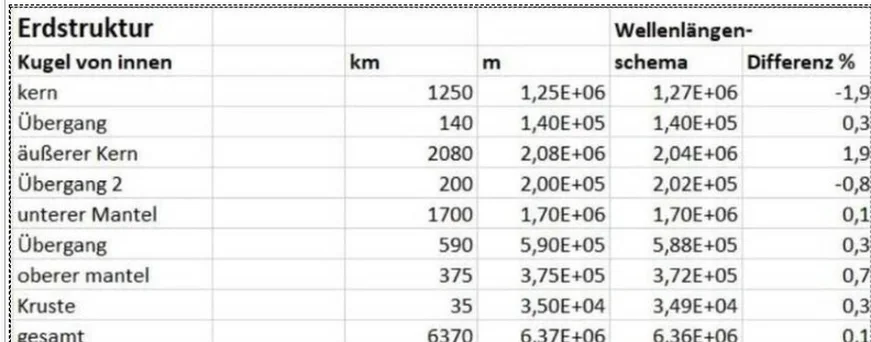

Die Strukturen der Erde folgen streng dem Wellengesetz. Die inneren Strukturen ( Tabelle 10.1) sind außerdem nach der Dichte sortiert. Offenbar gab es dabei einen Konflikt und aus überschüssige Massen, der während der Expansion zur Entstehung des Mondes führte

(Tabelle 14).

Tabelle 10.1 Struktur der Erde

Die Erdoberfläche hat zahlreiche Strukturen aufzuweisen, die sicher als Wellenstrukturen zu identifizieren sind. /siehe Webseite Wellenstrukturen auf der Erdoberfläche.

Für die Oberfläche der Venus gibt es seit kurzer Zeit Bilder. Es sind überwiegend thermische Drehstrukturen/ Vulkane:

Tabelle 11a Venusvulkane /7/

Die Abmessungen auf einigen Bildern weichen über 1% vom Wellenlängenschema ab. Weitere kreisrunde Strukturen zeigen PIA 00478, 00158, 00159. Diese großen Kreisstrukturen können nur durch thermische Drehstrukturen verursacht worden sein. Auf einigen Bildern sind parallel verlaufende Längsstrukturen zu sehen, die es auch auf der Erdoberfläche (Caprivigebiet) gibt.

Obwohl es noch an Fakten fehlt, scheint es wahrscheinlich zu sein, dass die Venus keine Kontinentalverschiebung hat. Die Anzahl der Vulkane ist, verglichen mit der Erde, gering. Die Ursachen der Vulkane sind die Temperaturdifferenzen zwischen dem Inneren der Venus und ihrer Oberfläche. Diese Temperaturdifferenz ist bei der Venus geringer als bei der Erde, weil die Temperatur in der Venusatmosphäre bedeutend höher ist als auf der Erde.

Beim Mars gibt es nur einen Graben am Äquator, den man als Wellenstrukturen deuten kann. Auch die Marsvulkane sind Wellenstrukturen (Tabelle 11).

Die Oberfläche des Merkur ist von Einschlagkratern geprägt. Es gibt aber auch zahlreiche Vulkankrater (NASA Photojournal PIA1921, 19420). Am Nordpol und am Südpol (Pia 1911, 1916) sind große "Vulkankrater" direkt an der Stelle der Rotationsachse des Planeten! Diese "Vulkankrater" sind Drehstrukturen, die auch an den Polen des Jupiter und Saturn zu finden sind (NSASA PIA 23487, 235155) und die infolge der Rotation des Planeten (axiale Drehstrukturen) entstehen, während Vulkane radiale (thermische) Drehstrukturen sind und von Temperaturunterschieden innerhalb des Planeten erzeugt werden.

3.2.2.2. Die äußeren Wellenräume der Planeten

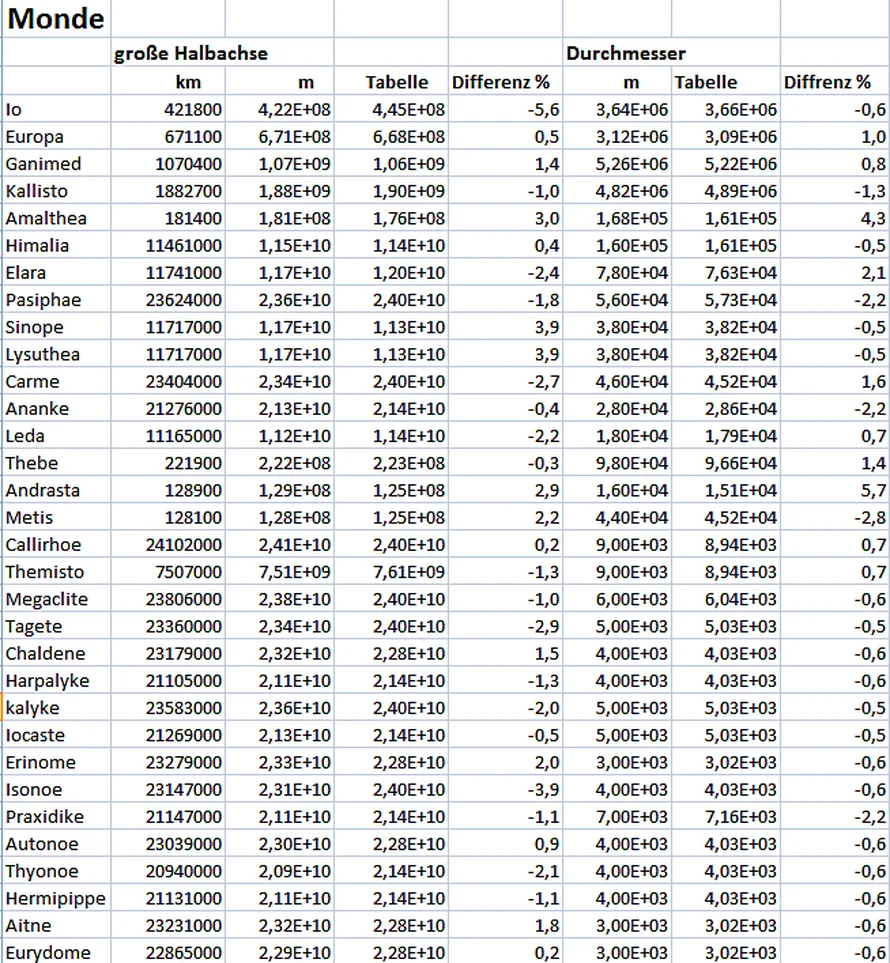

Die Bahnen und die Durchmesser der Monde des Jupiters haben meistens geringen Differenzen zwischen dem Wert nach dem Wellenlängenschema und den gemessenen Werten. Sie sind auch ein Zeichen für die hohe Präzision der astronomischen Daten.

Tabelle 11 Jupitermonde

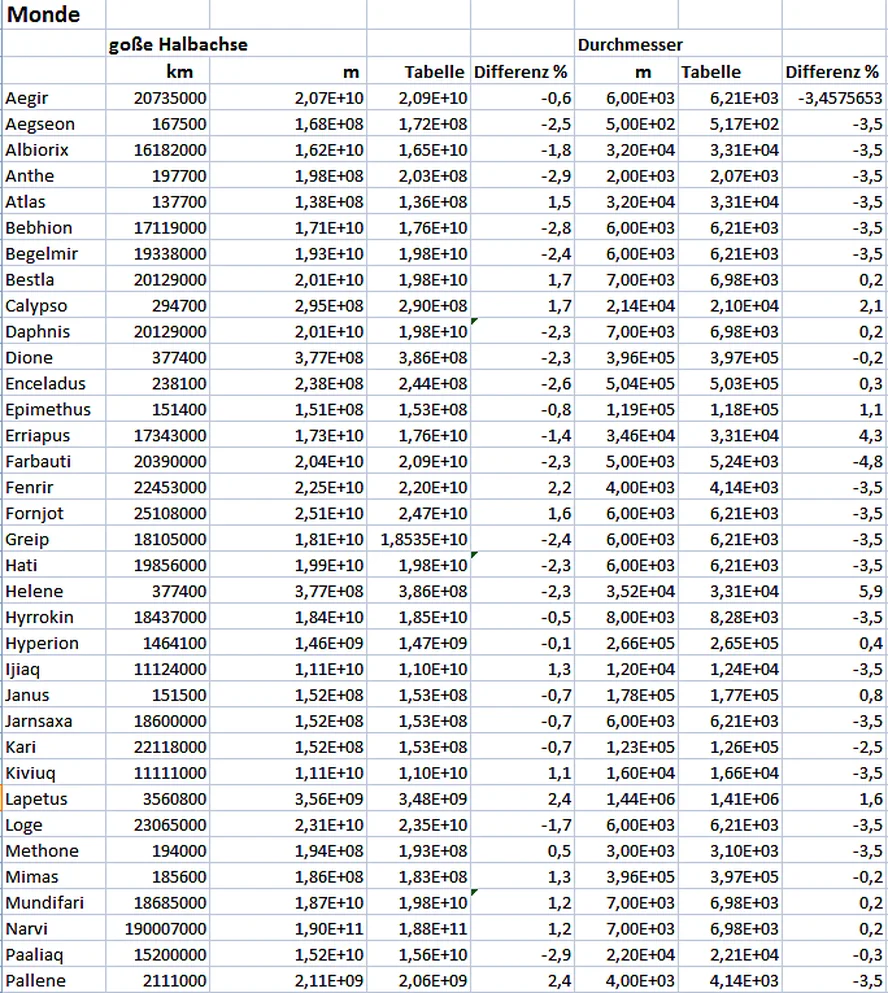

Bei den Bahnen der Saturnmonde sind die Differenzen zum Wellenlängenschema gering :

Tabelle 12 Saturnmonde

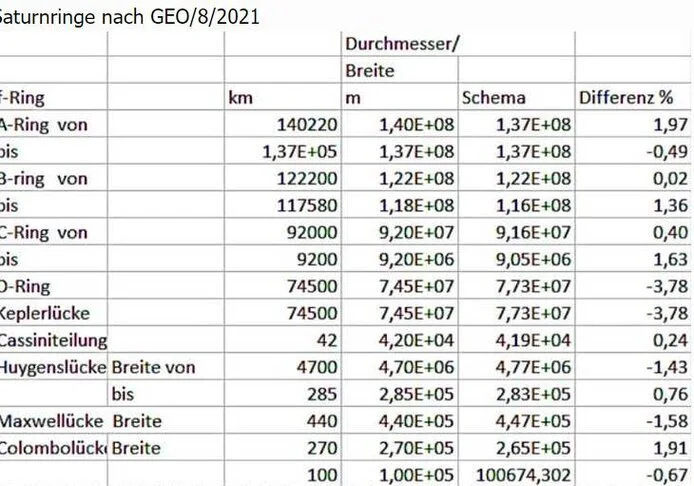

Auch die Saturnringe lassen sich als Wellenstrukturen identifizieren ! (Tabelle 13)

Tabelle 13 Saturnringe nach GEO/8/2021

Beim Neptun gibt es einen Mond -Triton-, dessen Durchmesser und Bahn erheblich von den Werten des Wellenlängenschemas abweichen. Dieser Mond ist vermutlich ein Einwanderer.

Auch die Mondbahnen des Uranus weichen mit einigen Ausnahmen (Umbriel, Puck) nur wenig von den Vorgaben des Wellenlängengesetzes ab.

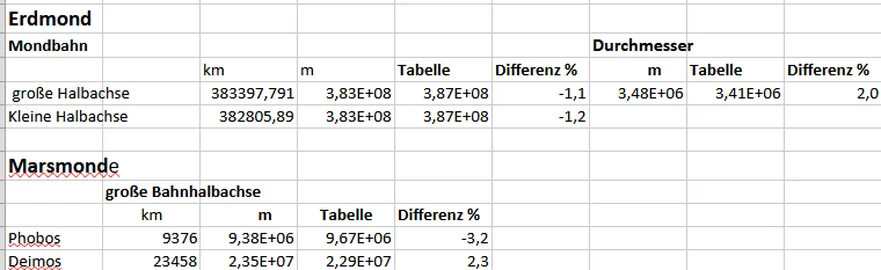

Erde : Die Abweichung der Mondbahn und auch Strukturen des Erdmondes von der Vorgabe des Wellenlängenschemas sind gering. Diese gute Übereinstimmung ist ein starkes Indiz dafür, das der Mond mit der Erde durch eine gemeinsame Expansion entstanden ist. (Tabelle 14).

Tabelle14 Monde von Erde und Mars

Der Mond hat wahrscheinlich schon sehr lange keine Rotation, denn sonst müssten sich noch Reste von Wellenstrukturen, wie sie die Erde hat, auf seiner Oberfläche finden lassen. Seine Oberfläche weist aber zahlreiche kreisförmige Strukturen auf. Ihre ideale Kreisform zeigt, dass es sich um thermische/radiale Drehstrukturen/ Vulkane/ handelt (Tabelle 14). Eine Besonderheit bildet der Kopernikuskrater. Sein Rand hat sechzehn Wellenstrukturen! Solche Wellenstrukturen konnten auch im Experiment gefunden werden (8).

Für die Entstehung radialer, Drehstrukturen sind zwischen dem Inneren des Mondes und seiner Oberfläche große Temperaturunterschiede notwendig. Diese hat es gegeben, als das Mondinnere flüssig war.

Die Marsmonde (Tabelle 14) sind vermutlich Einwanderer. Sie sind keine Kugeln sondern unförmige Gesteinsbrocken. Ihre Bahnen weichen außerdem erheblich vom Wert des Wellenlängenschemas ab. Folglich sind sie nicht bei einer Expansion entstanden.

Die Marsvulkane (Tabelle 14)passen gut in das Wellenlängenschema.

4. Der Wellenraum der Milchstraße

Die Milchstraße wird als Spiralgalaxie beschrieben. Demgegenüber ergaben neue Untersuchungen: "wir waren bisher davon überzeugt, in einer scheibenförmigen Galaxie beheimatet zu sein, so müssen wir uns nun mit dem Gedanken anfreunden, dass die Spiralarme der Milchstraße ringartig

angeordnet sind und die ganze Galaxis eine wellenförmige Struktur aufweist."

Dies geht aus einer Studie aufgrund der Daten des Sloan Digital Sky Survey (SDSS) von 2002 hervor. "Zumindest wenn wir von unserer Sonne aus zum Rand der Galaxie sehen, erkennen wir mindestens vier Riffel", sagt Prof. Heidi Newberg vom Rensselaer /Polytechnic Institute. "

(abenteuer-universum.de/ Galaxien/ milch.htm)

Auch die Sonnenbahn gehört zu einer Ringstruktur, denn sie umkreist das Zentrum der Milchstraße.

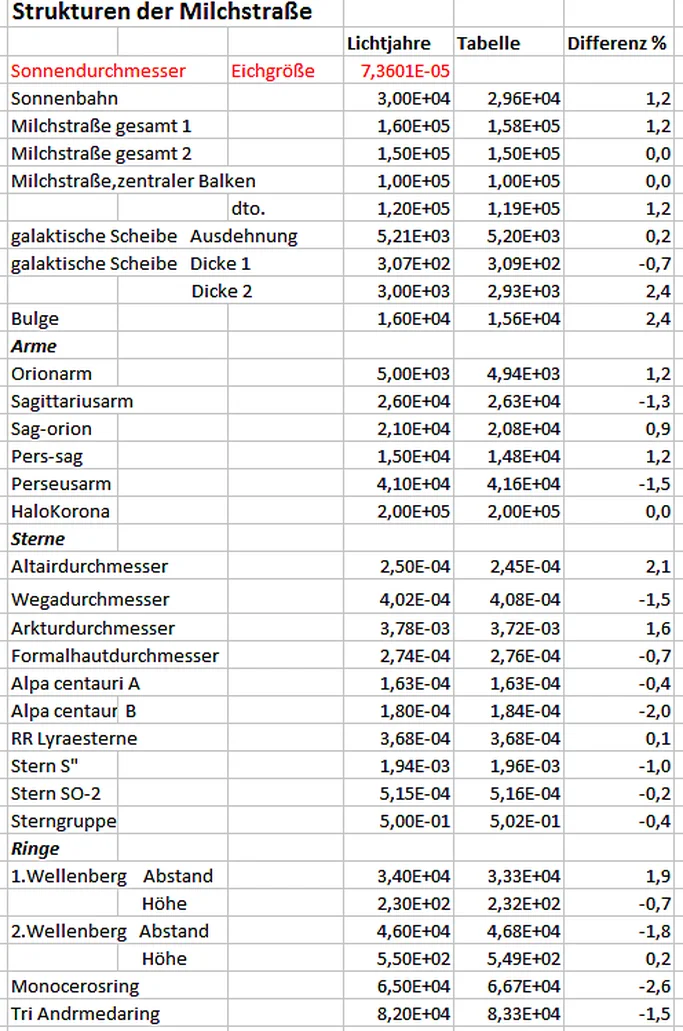

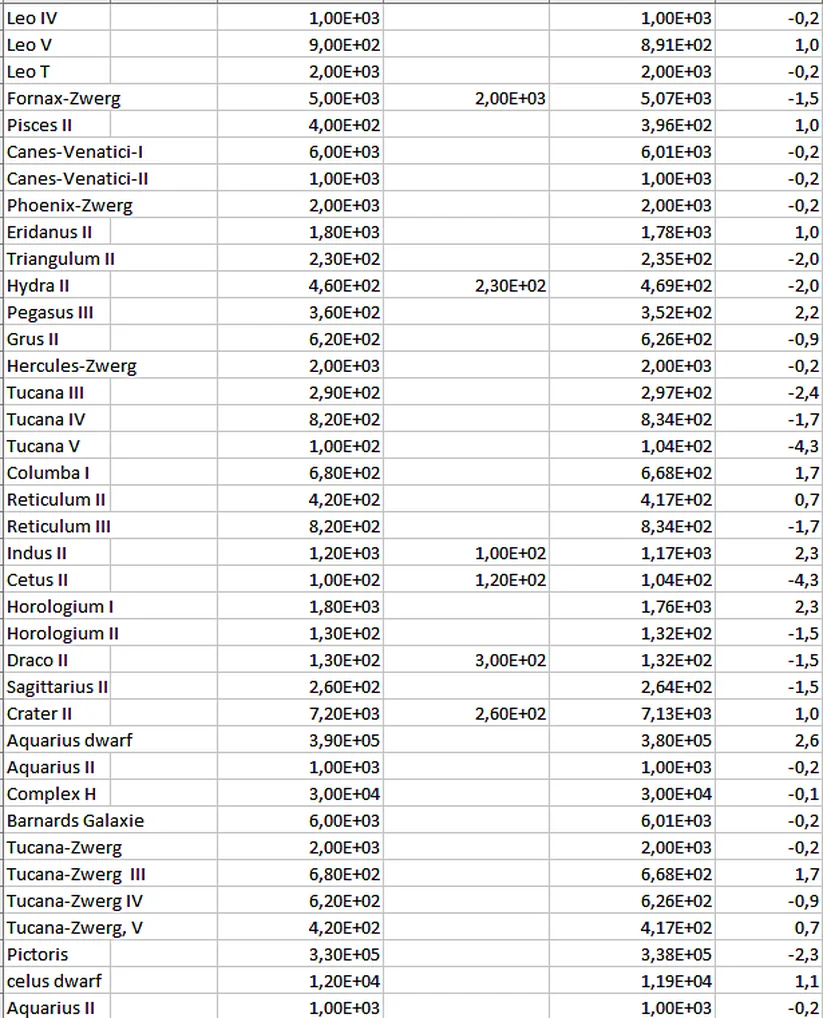

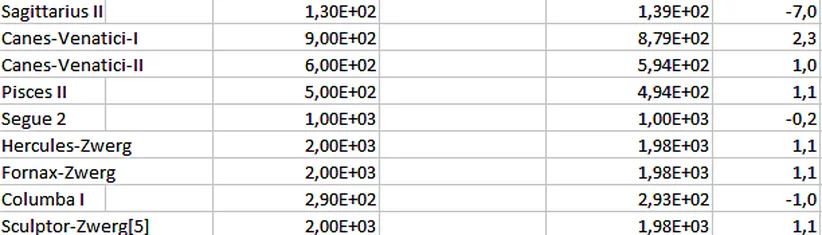

Alle verfügbaren Daten zu den Himmelskörpern in der Milchstraße lassen sich mit teilweise sehr geringen Differenzen in das Wellenlängenschema einordnen:

Tabelle 18

Tabelle 19

Sterne der Milchstraße (Daten Wikipedia)

Die Übereinstimmung der gemessenen Werte mit den Daten des Wellenlängenschemas ist überzeugend.

Die Umlaufbahn des Sonnensystems um das Zentrum der Milchstraße hat eine Entfernung von 25.000 bis 28.000 Lichtjahren. Der Umlauf der Sonne um das Zentrum der Milchstraße dauert 600 Millionen Jahre und entspricht der Umlaufperiode im Periodenschema:

Perioden

Umlaufzeit / a Schema/a Differenz %

6,00E+08 5,97E+08 -0,5

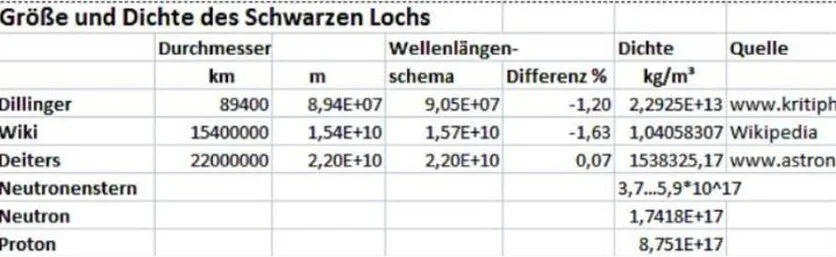

Im Zentrum der Milchstraße wird ein schwarzes Loch vermutet, für dessen Durchmesser es verschiedene Angaben gibt:

6,00E+08 5,97E+08 -0,5

Im Zentrum der Milchstraße wird ein schwarzes Loch vermutet, für dessen Durchmesser es verschiedene Angaben gibt:

Tabelle 20

Alle Angaben zur Größe des Schwarzen Lochs passen gut in das Wellenlängenschema. Die damit berechneten Werte für Dichte sind aber viel zu gering sind, wenn man eine Dichte erwartet, die noch größer als die der Neutronensterne ist.

Nimmt man an, das ein Schwarzes Loch aus einem Myonenplasma besteht, erhält man eine Dichte von 1,5*10^31 kg/m^3 (Ein Welt ohne Urknall diese Webseite).

Die Milchstraße muss wie alle kosmischen Objekte zwei Hälften mit einer unterschiedlichen Struktur haben. Leider gibt es nur wenige Bilder von Galaxien in der Seitenansicht - ausgenommen M82 und M104. Bei diesen Galaxien sind Unterschiede in der oberen und der unteren Hälfte gut zu sehen.

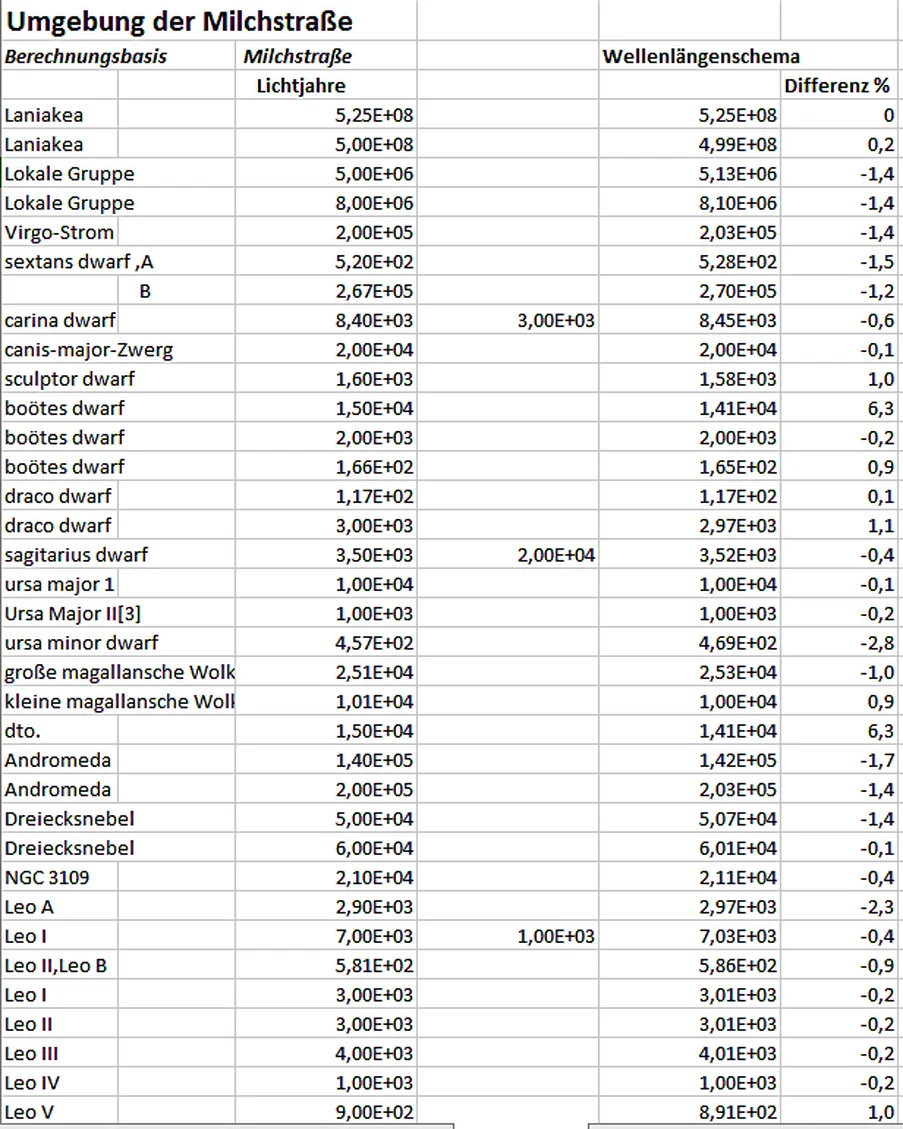

5. Der Wellenraum der Laniakea

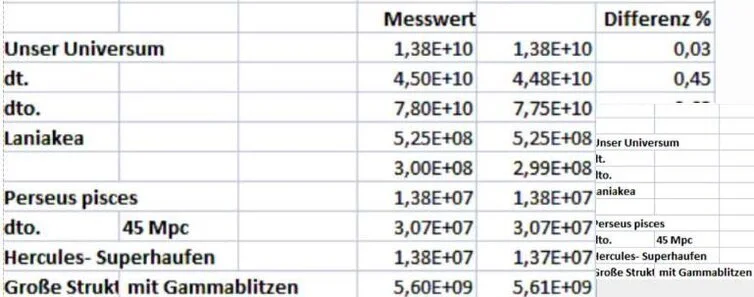

Der Durchmesser der Laniakea wurde mit 5*108 Lichtjahren gemessen. Das Wellenlängenschema ergibt einen einen fast gleichen Wert.

Tabelle 21

Daten aus Wikipedia

Tabelle 21 zeigt den Vergleich gemessener Daten (Durchmesser) mit Daten nach dem Wellenlängenschema. Sie stimmen wie fast alle kosmischen Objekte gut mit den Werten des Wellenlängenschemas überein.

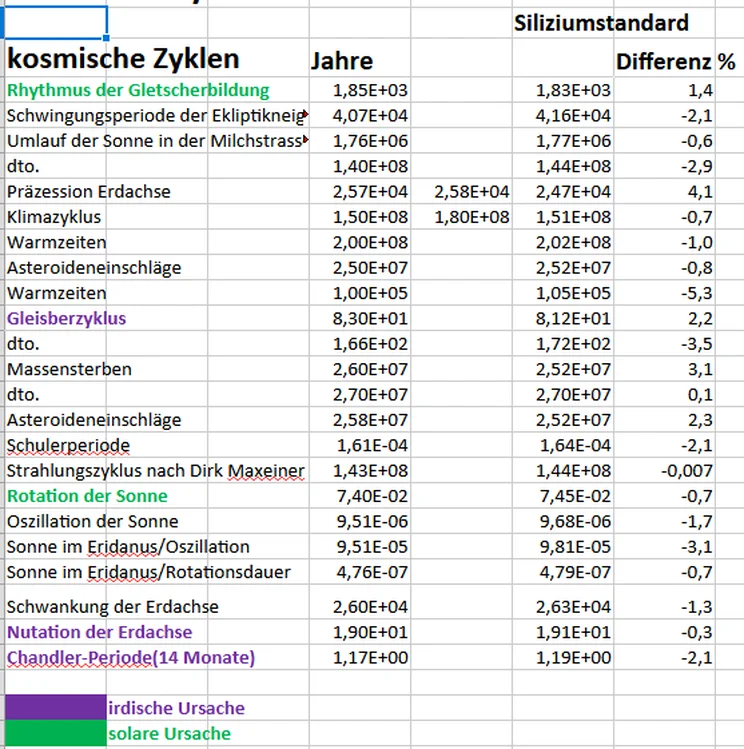

6. Kosmische Zyklen

In Wellenräumen gibt es zahlreiche zyklische Vorgänge, die dem Periodenschema gehorchen müssen. Die längste mögliche Periodenlänge lässt sich aus dem Durchmesser "D" berechnen:

In Wellenräumen gibt es zahlreiche zyklische Vorgänge, die dem Periodenschema gehorchen müssen. Die längste mögliche Periodenlänge lässt sich aus dem Durchmesser "D" berechnen:

Tmax =D/W W=0,003152 m/s

Man erhält Tabelle 22:

Man erhält Tabelle 22:

Tabelle 22

Durchmesser Maximale Periodenlänge

Erde 12674 km 128,3 a

Sonne 1,3914*106 km 13995 a

Milchstraße 1,6*105 Lichtjahre 9 ,52*10 15 a

Laniakea 5,25 *10 8 Lichtjahre 5*10 19 a

Universum 13,8*10 9 Lichtjahre 1,32*10 21 a

Erde 12674 km 128,3 a

Sonne 1,3914*106 km 13995 a

Milchstraße 1,6*105 Lichtjahre 9 ,52*10 15 a

Laniakea 5,25 *10 8 Lichtjahre 5*10 19 a

Universum 13,8*10 9 Lichtjahre 1,32*10 21 a

Die maximalen Periodenlängen der Milchstraße, der Laniakea und des Universums sind größer als bisher für das uns bekannte Universum angenommene Alter.

Kann unser Universum noch älter sein? Ja es kann! Der bisher gültige Wert für das Alter des Universums basiert auf der Urknallhypothese. Die Urknallhypothese hat kritikwürdige Annahmen:

1.Das Universum ist endlich in Raum und Zeit.

2.Es ist aus einem Punkt entstanden, was mit dem Satz von der Erhaltung von Masse und Energie unvereinbar ist.

Der Durchmesser des Universums ist die größte bisher gemessenen Wellenstruktur. Die aus de Durchmesser berechnete Periodenlänge sagt nichts über das Alter der Wellenstruktur, die bedeutend größer sein sollte. Es ist nahe liegend, das Universum als ewig und unendlich anzunehmen.

7. Große Wellenräume im Universum

"Lajos Balazs vom Kokoly Observatorium in Budapest und seine Kollegen haben nun mit Hilfe der Beobachtungsdaten verschiedener Teleskope eine Struktur im Universum entdeckt. Es handelt sich um einen Ring aus neun Gammastrahlen-Ausbrüchen (GRB) mit einem Durchmesser von rund 5,6 Milliarden Lichtjahren."(6)

Tabelle 23 zeigt, dass die auch Durchmesser der oben genannten kosmischen Systeme dem Wellengesetz folgen.

Tabelle 23 Große Systeme im Universum

Zahlreiche Galaxien haben eine abweichende Bewegungsrichtung von der allgemeinen Expansion. Es werden zahlreiche Zusammenstöße von Galaxien beobachtet. Die Andromeda befindet sich auf Kollisionskurs mit unserer Milchstraße. Mit dieser Bewegungsrichtung kann sie nicht bei der Expansion gemeinsam mit unserem System entstanden sein. Es gibt also mindestens ein zweites kosmisches System, dessen Wellenraum sich mit dem Wellenraum unseres Systems überlagert, zu dem auch die Kometen gehören könnten. Die Entstehung dieses zweiten Systems kann zu einem anderen Zeitpunkt als die Expansion unseres Wellenraumes stattgefunden haben. Wenn kosmische Objekte unterschiedlichen Wellenräumen angehören, können ihre Objekte auf Kollisionskurs miteinander sein.

Wikipedia:

"Die Laniakea benachbarten Supergalaxienhaufen sind der Shapley-Superhaufen, der Herkules-Superhaufen, der Coma-Superhaufen und der Perseus-Pisces-Superhaufen. Die genaue Ausdehnung und die Grenzen dieser Supergalaxienhaufen sind gegenwärtig nur annähernd bekannt. Laniakea scheint sich in Richtung des Shapley-Superhaufens zu erstrecken, sodass die Vermutung nahe liegt, dass sowohl Shapley als auch Laniakea gemeinsam Teil einer noch größeren Struktur sind."

Der Wellenraum, zu dem die Laniakea und ihre Nachbarn gehören, umfasst einen größeren Teil des uns bekannten Universums.

Ein kosmisches Objekt, das diesen Wellenraum beeinflusst, ist der Große Attraktor. Sein Wellenraum befindet sich wahrscheinlich in der Kontraktionsphase und stört mit seiner Gravitation die Expansion unseres Wellenraumes, indem er große Teile der Laniakea und des Perseus Pisces in seine Richtung zieht. Dabei entsteht zwischen beiden Objekten eine Trennlinie (6), die möglicherweise das Ergebnis der Überlagerung der Wellenräume beider Objekte ist.

Die Größe des uns bekannten Universums wird mit 13,8 Mrd. Lichtjahren angegeben. Dieser Wert weicht um 0,03% von dem Wert im Wellenlängenschema ab.

8. Die kosmische Expansion

Wenn wir das Universums als ewig und unendlich anerkennen, müssen wir über den Beginn des Universums keine Gedanken verschwenden. Das uns bekannte Teiluniversum kann aus der Expansion mehrerer großer Massenansammlungen entstanden sein. Das Gesetz von der Erhaltung von Masse und Energie wird nicht verletzt. Die Existenz großer Massenansammlungen - Schwarzer Löcher - ist durch Beobachtungen gesichert.

Bei der Entstehung der Massenansammlung kontrahiert das Objekt infolge seiner Gravitation. Sein Wellenraum und die Größe der Wellenstrukturen verkleinern sich. Die Wellenstrukturen bleiben dabei erhalten.

Der Beginn der Expansion wird durch eine Energiefreisetzung gestartet. Die Massenansammlung wird instabil und dehnt sich aus. Die Wellenstrukturen vergrößern sich und ändern ihre Form. Es entsteht ein neuer Wellenraum, in dem die Größen aller Objekte weiterhin vom Wellenlängengesetz bestimmt werden.

Die Expansion kann stetig verlaufen. Eine Explosion ist nicht zwingend erforderlich. Dieser Vorgang erzeugte alle Strukturen in unserem kosmischen System. Die Expansion erfolgte mit Sicherheit nicht in einen leeren Raum. Das expandierende System trat in Wechselwirkung mit Objekten in den schon vorhandenen Wellenräumen.

Bei der Expansion bilden sich Spiral- oder Ringstrukturen, die in einer Ebene angeordnet sind. Der Stern Hl Tauri ist ein Beispiel für eine Ringstruktur. Der Vorgang könnte so ähnlich verlaufen, wie im Bild 2 zu sehen ist. Innerhalb der Ringstrukturen bilden sich kugelförmige Körper. Das NASA-Bild PIA 23005 zeigt die Expansion einer Galaxie, das der typischen Verlauf einer Expansion sein könnte. Weitere interessante Bilder wurden durch das Hubbleteleskop (2A5YMGO, 2PP84NN) sowie vom Webtelescope (Bild vom 2.7.2022) aufgenommen.

Das Sonnensystem als auch die Systeme der Planeten mit ihren Monden sind ebene Scheiben analog Bild 2. Bei der Expansion der Ursonne entstanden innerhalb der Scheibe kugelförmige Strukturen - die Planeten. Die Oortsche Wolke ist eine Ringstruktur. Die Expansion könnte in mehreren Schritten erfolgt sein:

- Entstehung der Ursonne

- Entstehung einer Ringstruktur mit mehreren separaten Ringen

- Umwandlung eines Teils der Ringe in Kugelstrukturen - in Planeten. Die großen Planeten haben alle Monde und Ringe.

Die Expansion des Sonnensystems ist abgeschlossen. Alle Objekte ihren festen Platz und ihre feste Größe. Zusammenstöße sind nur mit Objekten möglich, die nicht zum Sonnensystem und nicht zu unserem Wellenraum gehören und aus dem Weltraum zuwandern.

Bei Planeten mit einer festen Oberfläche führt die Volumenverminderung infolge der Abkühlung zu einer Verformung der Oberfläche, wobei diese in einzelne Schollen zerbricht. Das ist eine Voraussetzung für die Kontinentaldrift auf der Erdoberfläche.

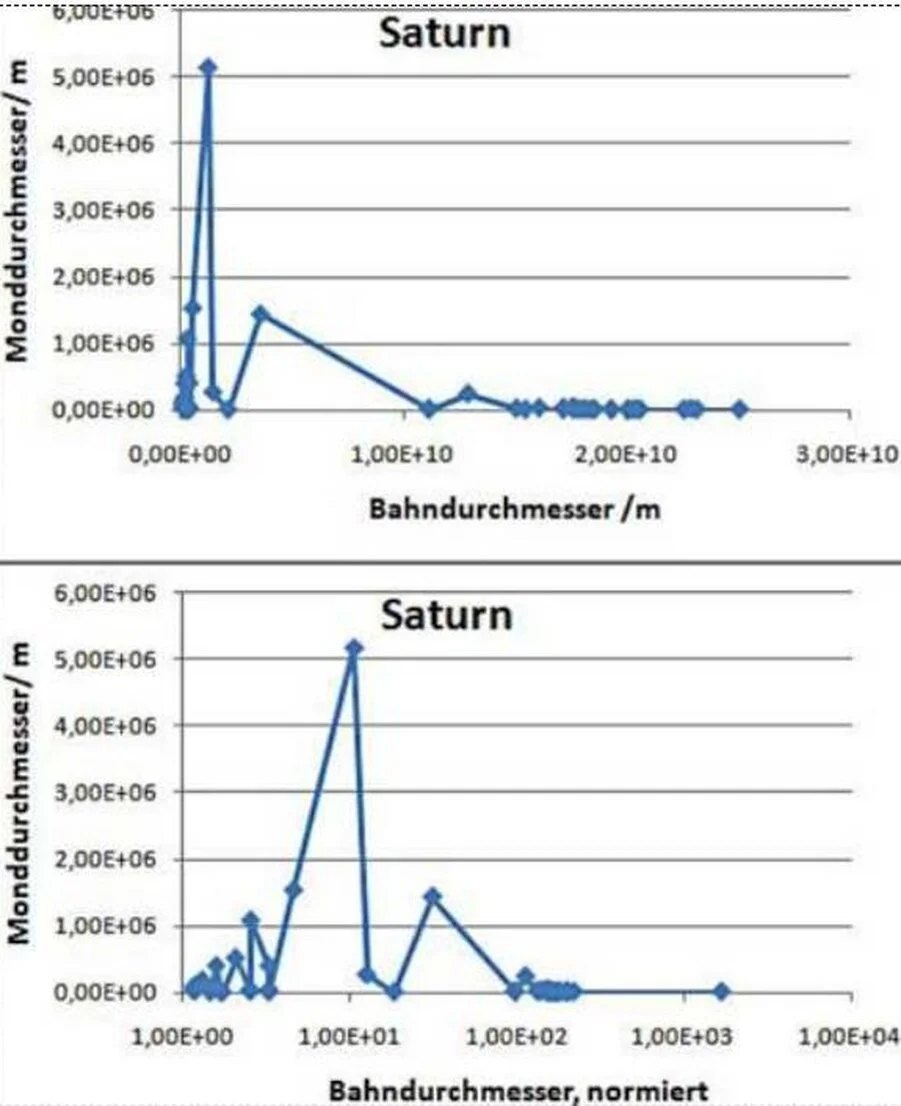

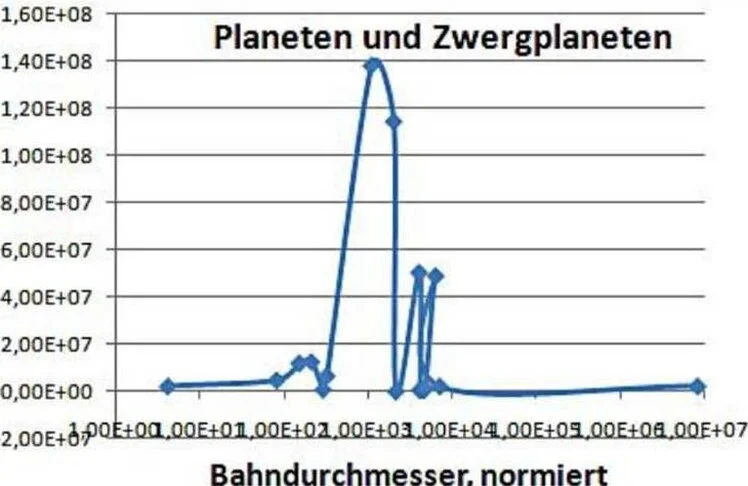

Trägt man in einem Diagramm die Größe der Saturnmonde über ihrem Bahndurchmesser auf (Bild 5, oben) erhält man eine Kurve, die bei allen Gasplaneten ähnlich verläuft. Die Lage der Maxima der Kurven ist aber unterschiedlich. Verwendet man für die Abszisse den Quotient aus Bahndurchmesser und dem Sonnendurchmesser ("normiert", Bild 5 unten), fallen die Maxima der Kurven mit guter Näherung zusammen (Bild 6). Der Vorgang der Expansion der Planetenbahnen und ihrer Monde muss also ähnlich verlaufen sein.

Bild 5 Expansionsschema Saturnmonde

Bild 6 Expansionsschema Planetenmonde

Das Expansionsschema der Planeten im Sonnensystem sieht ähnlich aus, das Maximum befindet sich aber an einer anderen Stelle (Bild 7).

Bild 7 Expansionsschema Planeten

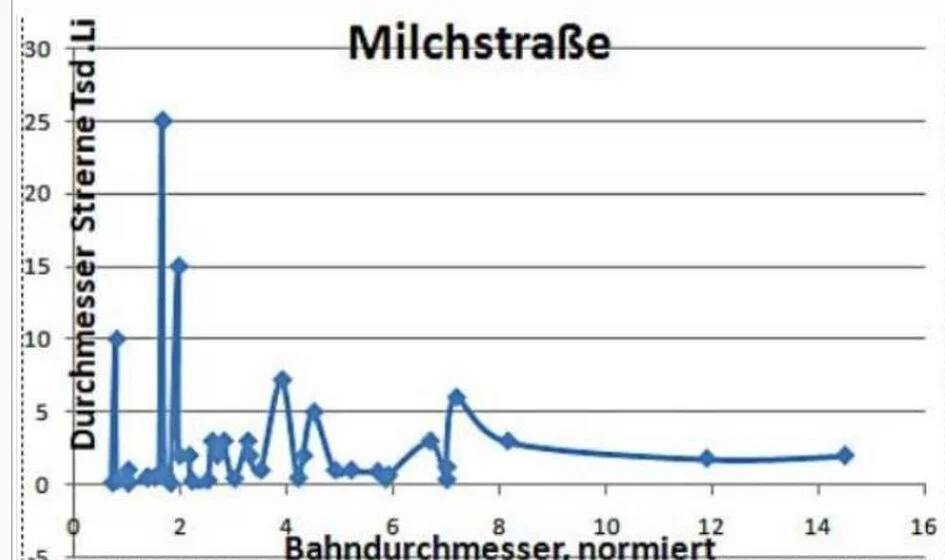

Das Expansionsschema der Milchstraße zeigt ein völlig anderes Bild (Bild 8). Bei der Expansion äußerer Wellenräume im Kosmos sind Spiralstrukturen (M 82) häufiger als Ringstrukturen (NGC 7742, M 104, Hoags Objekt).

Bild 8 Expansionsschema der Milchstraße

Bei der Expansion entstanden nicht nur die großen kosmischen Systeme, sondern auch Teilchen der Mikrowelt wie Protonen und Neutronen (Wellenstrukturen in der Mikrowelt ). Das ist nur möglich, wenn vor Beginn der Expansion die Bausteine von Positronen, Elektronen und Photonen - die Elementarteilchen - schon vorhanden waren. Weil die Elementarteilchen unteilbar sind können sie nicht in einem Expansionsvorgang entstanden sein. Sie gehören zur "Grundausstattung" des Universums. Auch ihre Größen werden vom Wellenlängengesetz bestimmt.

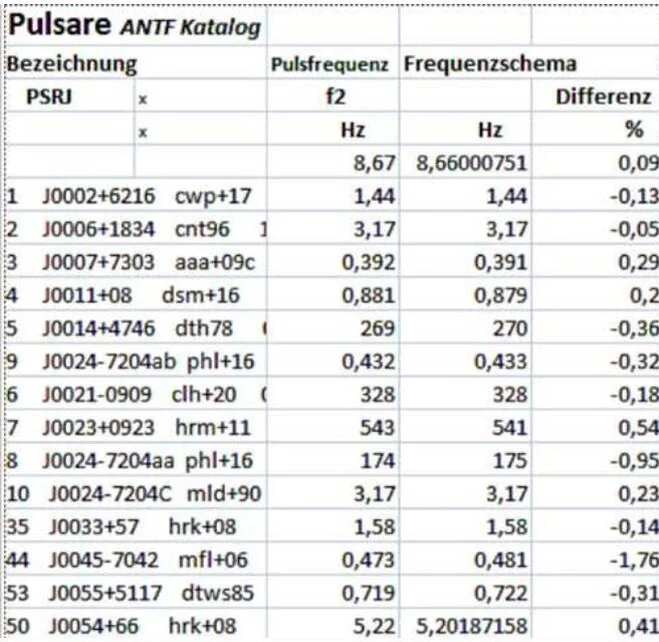

Pulsare sind Neutronensterne, die bei Supernovaexplosionen als Rest des ehemaligen Sternes entstehen. Sie sind sehr gut vermessen worden.

Die Pulsfrequenzen haben eine gute Übereinstimmung zu den Werten des Frequenzschemas (Tabelle 26). Das bedeutet, dass die Wellenstrukturen des Sternes durch die Explosion innerhalb des Neutronensternes nicht zerstört worden sind. Der übrige Teil der Supernova ist noch nicht zielgerichtet vermessen worden. Einige Bilder zeigen aber, das der Rest der Supernova strukturiert ist. Man kann vermuten, dass die Wellenstrukturen unsterblich sind!

Tabelle 26

9. Ordnung im Universum?

In einem ungestörten Wellenraum haben alle kosmischen Objekte eine vom Wellengesetz bestimmte Größe und Bahn. Unser Sonnensystem ist ein Beispiel für einen ungestörten Wellenraum. Aber wie entsteht diese Ordnung? Die Himmelsmechanik reicht im Allgemeinen aus, die

Herausbildung der Strukturen zu erklären. Sie folgen aber auch dem Wellenlängengesetz, obwohl es in den Gleichungen der Himmelsmechanik nicht vorhanden ist. Das ist kein Widerspruch! Das Wellenlängengesetz beschreibt die Zustände, bei denen eine Änderung der Struktur stattfindet (Umwandlungspunkte).

Die Zuordnung von Galaxien, Galaxienhaufen und größeren Strukturen zu einem Wellenraum nur über die Größe der Strukturen vorzunehmen ist unzureichend, weil auch die Bewegung der Systeme -die Richtung ihrer Bahn- wichtig ist. Aus diesem Grund ist es unsicher, ob die Zuordnung der Laniakea, des Riesenrings aus Gammablitzen und weiterer kosmischer Objekte zu einem gemeinsamen Wellenraum korrekt ist.

Die Erkenntnis, dass in unserem Teil des Universums einschließlich des grossen Attraktors mindesten drei kosmische Systeme mit unterschiedlichen Wellenräumen existieren, stört nicht die kosmische Ordnung .

Ist das Universum chaotisch?

Der uns bekannte Teil des Universums ist messbar. Er gehorcht dem Wellengesetz und ist geordnet.

Es gibt noch ein grundlegendes Problem: Teile unseres Wellenraumes -wie das Sonnensystem- expandieren nicht mehr, aber das Gesamtsystem expandiert weiter und beschleunigt. Die beschleunigte Expansion des Universums kann mit der ursprünglichen Expansion nicht zusammenhängen. Über ihre Ursache kann man nur spekulieren: Die Ursache von Bewegungen sind immer Kräfte. Wenn man annimmt, dass unser Universum von großen Massenansammlungen umgeben ist, ergibt sich eine beschleunigte Expansion des Universums infolge der Gravitation dieser Massenansammlungen. Die Ereignishorizonte der Massenansammlungen vereinigen sich zu einem Erkenntnishorizont, der das Ende des für uns erkennbaren Teil des Universums markiert.

Die kosmische Evolution ist eine ständige Folge von Expansion und Kontraktion kosmischer Systeme. (Die Idee von einem pulsierenden Universum ist nicht neu !). Bei der Kontraktion verkleinert sich die Größe und Form der Wellenstrukturen. Die Wellenstrukturen verändern sich; sie bleiben aber erhalten, auch wenn Materiezustände mit einer hohen Dichte erreicht werden. Das Wellenlängengesetz bleibt auch bei diesen Materiezuständen wirksam, und die folgende Expansion ergibt wieder geordnete Strukturen.

Dunkle Materie

Durch die Kontraktion eines Wellenraumes wird Energie aus dem Gravitationsfeld in Masse umgewandelt. Die Masse der beteiligten Körper vergrößert sich. Die Abnahme der Energie des Gravitationfeldes ist bei einer begrenzten Zahl kosmischer Körper berechenbar, wenn man den Vorgang genau kennt. Sie ist aber nicht messbar! Nicht messbar heißt nicht sichtbar - dunkel! Die Energie der elektrischen und der Gravitationsfelder im Universum ist in ihrer Gesamtheit nicht berechenbar. Bei der Umwandlung der Feldenergie in Masse - und umgekehrt -

ändert sich die Masse der Körper. Im kosmischen Maßstab ist die Masse keine konstante Größe.

Bei allen Berechnungen kosmischer Vorgänge ist die Umwandlung von Feldenergie in Masse eine unbekannte Größe und damit fehlerhaft. Der Bilanzfehler ist ein Teil der der dunklen Energie und dunklen Materie. Die dunkle Energie macht unser Universum unberechenbar.

Das Gesetz von der Erhaltung von Masse und Energie ist das Grundgesetz des Universums. Masse und Energie können sich umwandeln. Sie können in Ihrer Gesamtheit weder entstehen oder verschwinden. Sie waren immer und sie werden immer sein. Das Universum ist ewig.

Die Struktur des Universums wird durch das Wellengesetz bestimmt. Das Wellengesetz bestimmt alle Größen und Abläufe im Universum.

Der Raum ist an Materie gebunden. Wir messen und definieren den Raum immer zwischen Materiepunkten. Raum ohne Materie ist nicht definiert; einen leeren Raum außerhalb des Universums kann es nicht geben.

Das Universum ist unendlich in Raum und Zeit.

Die ewige Evolution des unendlichen Universums vollzieht sich geordnet nach festen Gesetzen - also ist Gott.

Literatur

/1/ R. Schlichenmaier und M. Stix Magnetohydrodynamik Internet /2003

/2/ Wikipedia/ Internet

/3/ meteo plus ,Jahresübersichten der Sonnenaktivität/ Internet

/4/ Sonne, Pdf, Internet - genauer Titel nicht verfügbar

/5/92 STERNE UND WELTRAUM August 2004

/6/ heise online News 2014 KW 36 Supercluster Laniakea: Kosmische Umgebung der Milchstraße kartiert

/7/ NASA Photojournal /https://photojournal.jpl.nasa.go

/8/ www.wellenstruktur.de

/9/ Geo. 8/2021/S.42

/8/ www.wellenstruktur.de

/9/ Geo. 8/2021/S.42

/10/Wie Sonnensysteme entstehen - Informationsdienst Wissenschaft/ https://idw-online.de › news662741

/11/ Archiv - Teleskope - Januar 2002 - Juni 2002 - Astronews /https://www.astronews.com