Wellenstrukturen im Mikrokosmos Stand 21.2.2025

Zusammenfassung

Wellenstrukturen bestimmen die Größenverhältnisse und Abmessungen im Mikrokosmos.

1. Strukturen im Mikrokosmos

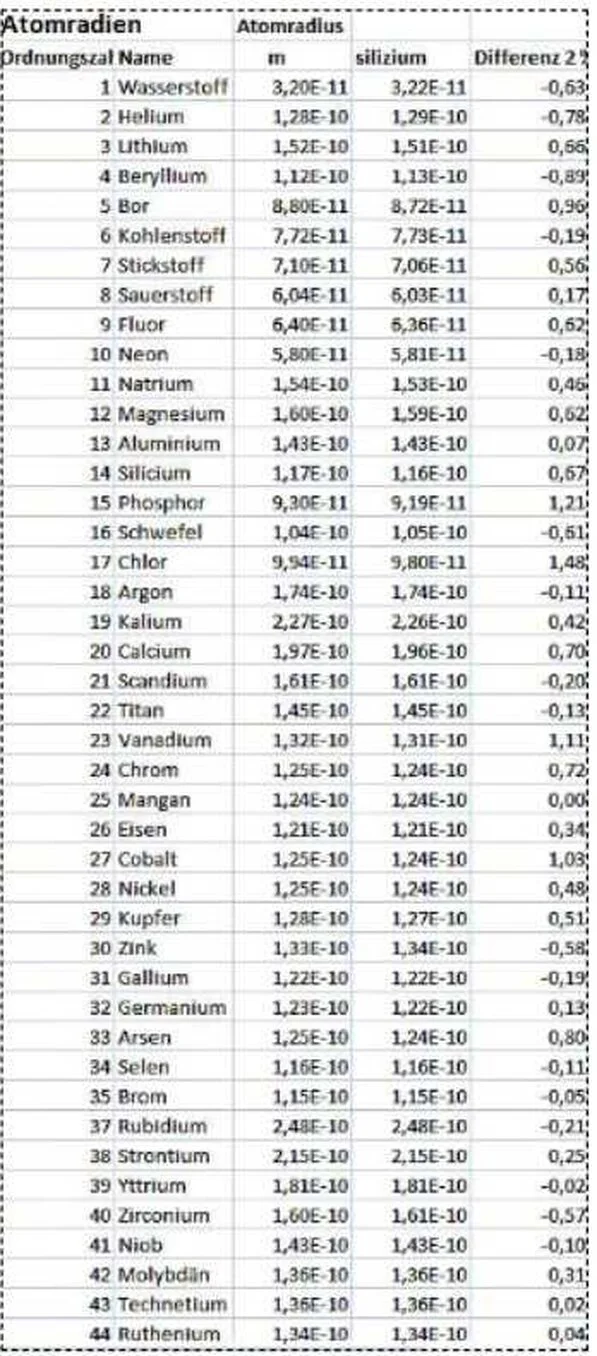

Ich habe einige Kristalle aus meiner Mineraliensammlung von Hand ausgemessen (Anhang Tabelle 4). Die Abmessungen der Kristalle passen sehr gut in das Wellenlängenschema. Auch die Abmessungen synthetische Kristalle/ Zeolithe zeigen eine sehr gute Übereinstimmung zu den Daten des Wellenlängenschemas. Die gute Übereinstimmung setzt sich auch bei den Atomradien (Tabelle 5), Bindungslängen in Molekülen (Tabelle 7) und den Radien der Atomkerne, Neutron und Proton (Tabelle 8) fort. Auch in der belebten Welt wird die Größe von Tieren vom Wellengesetz bestimmt.

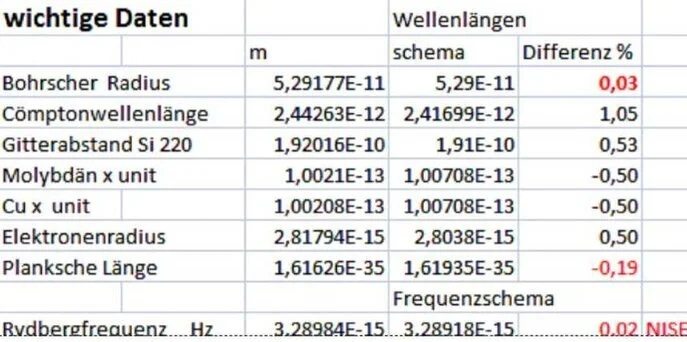

InTabelle1 sind einige im der atomaren Welt wichtige Zahlenwerte (Quelle NISE) aufgelistet. Offensichtlich haben Wellenstrukturen auch in der Mikrowelt einen großen Einfluss.

Das Wellenlängengesetz bestimmt auch die Größenverhältnisse im Mikrokosmos. Es bestätigt sich als ein universelles kosmisches Gesetz

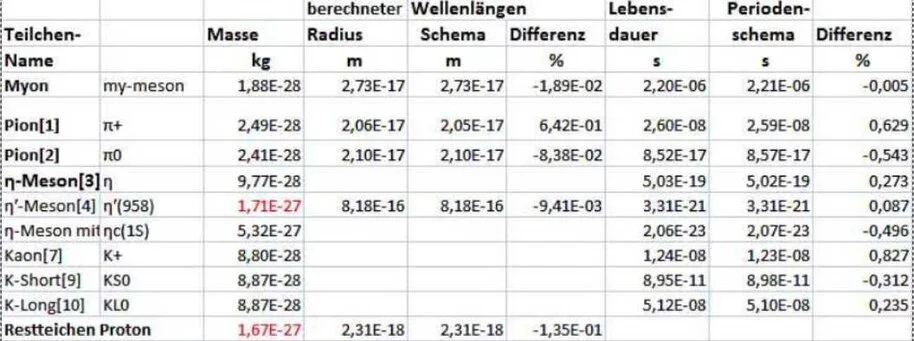

Tabelle1

2. Teilchen und Spektren

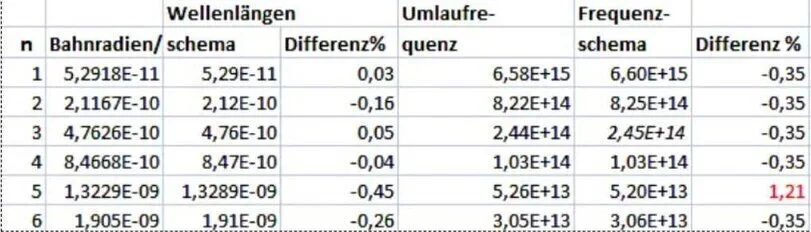

Wegen der guten Übereinstimmung der Daten in Tabelle 1 war das auch für die Daten des Wasserstoffatoms zu erwarten. Bei den Bahndaten (Tab.2) tritt für n=5 eine größere Abweichung zum Wellenlängen-und Frequenzschema auf, für die es noch keine Erklärung gibt.

Tabelle 2 Wasserstoffatom /Bahndaten

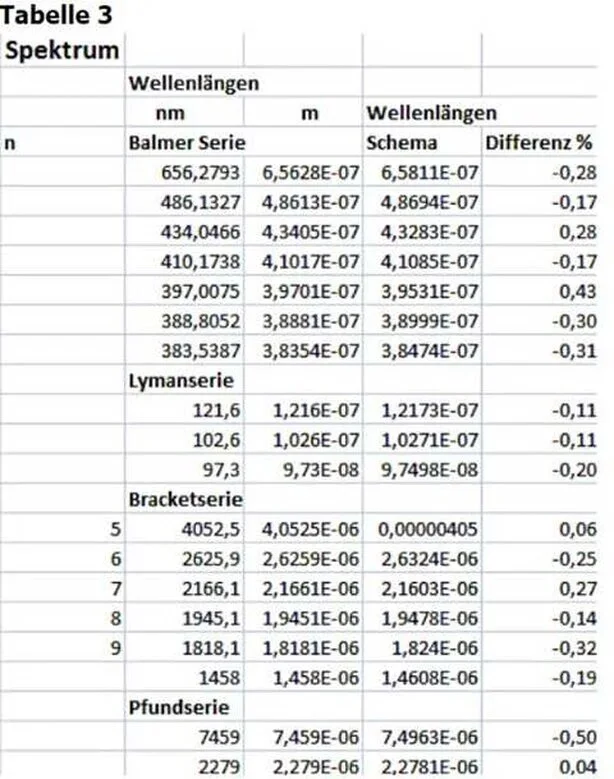

Die Linien im Wasserstoffspektrum folgen dem Wellenlängengesetz (Tabelle 3)

Das Wasserstoffatom emittiert elektromagnetische Strahlung. Weil die Wellenlängen dem Wellenlängengesetz folgen, kann man eine Frequenz berechnen, die das kosmische Frequenzgesetz erfüllen muss. Das ist für die Emissionsspektren gegeben (Tabelle 4). Ist es wirklich möglich, das eine Spektrallinie zwei Frequenzen hat ?

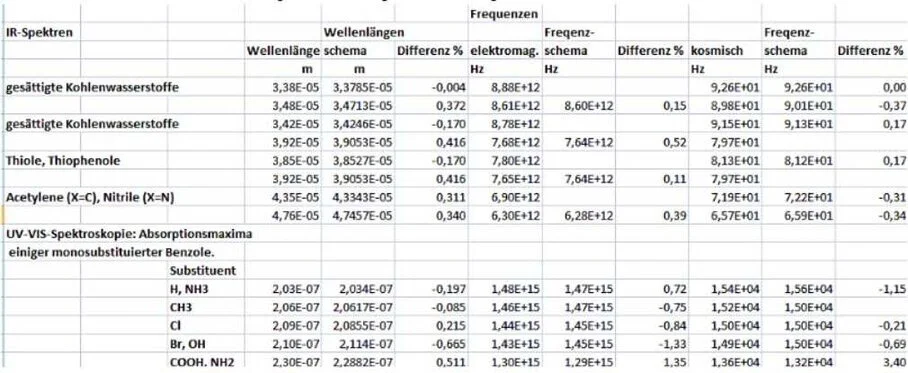

Tabelle 4 IR - und UV -Spektren (Auswahl)

Tabelle 5

Tabelle 6 Atomkerne und Elementarteilchen

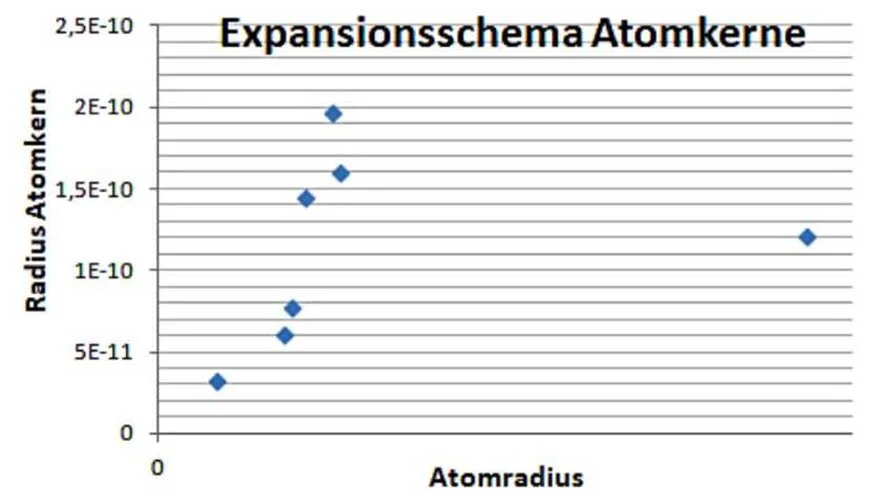

Bild 1 zeigt die Abhängigkeit des Radius der Atomkerne vom Atomradius. Man sieht eine Ähnlichkeit zu den Expansionsschemata der planetaren Mondsysteme. Auch wenn die Datenlage bei den Atomkernen dürftig ist, kann man erkennen, dass die Atome, die Atomkerne als auch das Proton und das Neutron durch Expansion entstanden sind (Proton und Neutron siehe "Eine Welt ohne Quarks").

Bild 1

3. Subatomare Teilchen

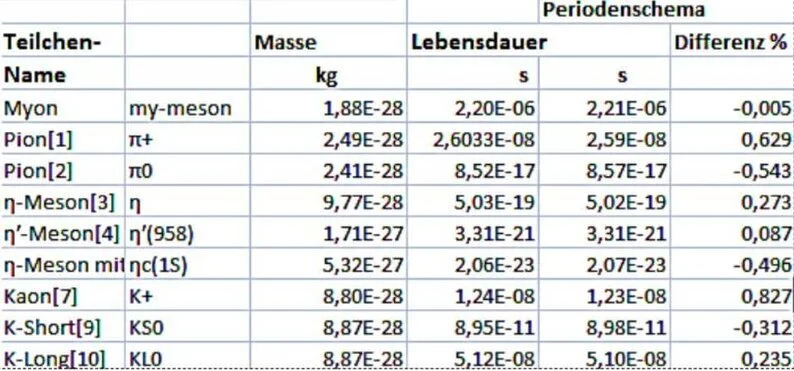

Tabelle 7 zeigt die gemessenen Zerfallszeiten von Mesonen. Sie stimmen sehr gut mit Daten aus dem Periodenschema, das aus dem Wellenlängenschema zu berechnen ist, überein. Wenn man anerkennt, das beim Zerfall von Teilchen ihre Bestandteile entstehen, kann man sehr einfache Modelle für die Struktur der Teilchen aufstellen und ihre Größe berechnen. In Tabelle 8 sind die Radien von Myonen aufgelistet. Auch diese Werte erfüllen sehr gut das Wellenlängengesetz.

Tabelle 7 Zerfallszeiten von Mesonen und Kaonen

]

]Für die Berechnung wurde angenommen, dass das die Teilchen aus Elektronen und Positronen zusammengesetzt sind. (Siehe auch "Eine Welt ohne Quarks").

- Neutrale Teilchen: Ein Elektron/Positronenpaar auf einer gemeinsamen Kreisbahn

- Ein zentrales Elektron oder Positron wird umkreist durch zwei Positronen oder Elektronen

Eine gleiche Struktur wurde auch für das Restteilchens im Proton ("Restmasse") angenommen , das sich aus einer Rechnung mit dem Proton ergab ("Eine Welt ohne Quarks")

Tabelle 8 Radius einiger Mesonen

Weil die Atome durch eine Expansion entstanden sind, sollten sie - analog zu den kosmischen Systemen - flach sein, wobei der Atomkern der innere Wellenraum ist und demzufolge eine Kugel sein sollte. Der äußere Wellenraum eines Atoms ist die Elektronenhülle. Über die Form von Proton und Neutron kann man spekulieren.

Im Restteilchen des Protons wurde ein Elektron, das von zwei Positronen umkreist wird, festgestellt. Weil für dieses Teilchen wie auch für Mesonen das Wellenlängengesetz die Radien bestimmt, muss man schlussfolgern, dass sie durch eine geordnete Expansion entstanden sind. Der Ausgangszustand dieser Expansion ist noch offen.

Das Universum besteht offenbar aus Wellenstrukturen. Welcher Art sind diese Wellen? Gibt es eine kleinste oder größte Wellenlänge? Die Größe der möglichen Wellenlängen ist wegen der Unendlichkeit des Universums nach oben nicht begrenzt. Die kleinste, bisher gemessene Wellenlänge ist die Größe des Elektrons. Für den Radius von Mesonen (Tabelle 8) wurde noch bedeutend kleinere Werte berechnet.

Das Elektron muss als Zentrum des Restteilchens des Protons ein rotierendes fluides System sein. In einigen Quellen wird der Radius des Elektrons unterhalb von 10^-19 m geschätzt.

Das Elektron ist möglicherweise nicht das kleinste Teilchen, denn es hat ein magnetisches Moment - eine Folge der Rotation - und könnte aus diesem Grunde auch eine Struktur aus noch kleineren Bausteinen besitzen. Aber dann wäre es kein Elementarteilchen mehr...

Es gibt noch viele offene Fragen!

]