Eine Welt ohne Quarks

Stand 5.3.2025

1.Problem

Das Standardmodell definiert Quarks als Bausteine für alle Elementarteilchen, obwohl beim Zerfall der Elementarteilchen keine Quarks gefunden werden. Im folgenden Text wird ein Modell vorgeschlagen, das die beim Zerfall entstehenden Teilchen als seine Bestandsteile definiert.

2. Die Größe des Neutrons

In Zeiten von Quarks und Strings ist es sicher unmodern, über eine Welt nachzudenken, deren Bausteine Elektronen, Positronen und Photonen sind. Darf unsere Welt so einfach sein?

Zumindest für das Neutron und das Proton – sehen Sie selbst!

Beim β-Zerfall wandelt sich ein Neutron in ein Proton um, wobei ein Elektron ausgesendet wird:

n = p+ + e-

n = p+ + e-

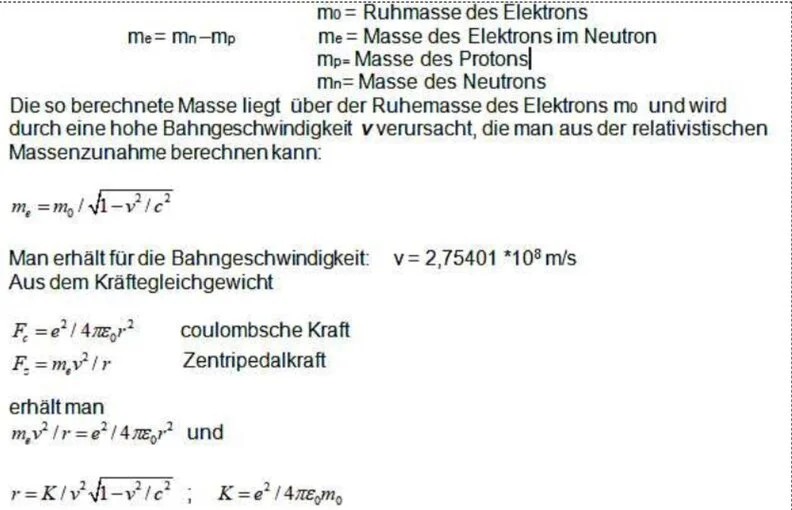

Wenn wir annehmen, dass das Neutron sich analog zum Wasserstoffatom aus Proton und Elektron zusammensetzt, kann man die Masse des Elektrons im Neutron bestimmen.

den Radius der Elektronenbahn r =1.31933 *10-15 m . Diese Größe ist gleichzeitig der Radius des Neutrons.

Die Compton - Wellenlänge des Neutrons beträgt stimmt sehr gut mit dem berechneten Radius überein und bestätigt, das das Neutron aus einem Proton besteht, das von einem Elektron umkreist wird.

Literaturwerte: 1,3-1,4*10-15 m (Kleine Enzyklopädie Natur, Leipzig 1997)

Bei der Bildung des Neurons aus Proton und Elektron vergrößert sich die Masse des Protons. Energie aus dem elektrischen Feld wird in Masse umgewandelt. Derartige Vorgänge haben zur Folge, das die Masse im Universum keine konstante Größe hat.

3. Die Existenz des Neutrinos

Beim β-Zerfall n = p+ + e- ist die Massenbilanz positiv. Um sie auszugleichen, wird die Emission eines Neutrinos angenommen. Dabei wird übersehen, dass das ausgesendete Elektron die Arbeit Epot im elektrischen Feld leisten muss. Die Energiebilanz ergibt, dass die bei der Bildung des Neutrons abgestrahlte Energie ΔE=4,79449X 10-14 J beim β-Zerfall zugeführt werden muss.

n + ΔE = p+ + e-

Die Emission eines Neutrinos ergibt sich aus dieser Bilanz nicht.

Auch bei Neutronen, die im Atomkern gebunden sind, ist beim ß-Zerfall zu berücksichtigen, dass das ausgesendete Elektron immer die Arbeit Epot im elektrischen Feld verrichten muss. Die Bildung eines Neutrinos ist auch beim β-Zerfall von Atomkernen unwahrscheinlich. Die Energie des elektrischen Feldes zwischen Proton und Elektron ist beim ß-Zerfall bisher offensichtlich vergessen worden. Die bisherige Bilanzierung erfolgte nur auf der Basis der Teilchenmasse, in der das elektrische Feld nicht enthalten ist. Der Vorgang erfordert aber eine erfordert aber eine Massen - und Energiebilanz!

Neutrale Teilchen sind in der kosmischen Strahlung nachgewiesen und Neutrino genannt worden. Diese Teilchen sind aber nicht mit den Neutrinos zu verwechseln, die für den Betazerfall irrtümlich angenommen werden.

4. Der Aufbau des Protons

Annahme:

• Das Proton setzt sich aus einem negativ geladenen zentralen Teilchen und zwei Positronen zusammen, die das negative Teilchen umkreisen.

• Der Radius des Protons wird mit r=0,84184*10-15 m angegeben (Forschung und Wissen; 6.4.2017) und ist der Bahnradius der Positronen.

• der Abstand zwischen den Positronen sei 2r.

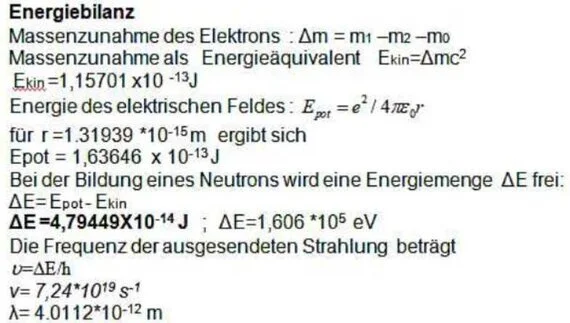

und die Masse der Positronen im Proton m3=2,5647-*10^-30 kg. Die Masse des Zentralteilchens beträgt 1,6674*10^-27 kg.

Das η′-Meson hat eine Ruhemasse von 1,7048484 E-27 kg. Seine Masse stimmt mit einer Abweichung von 2,1 % mit der Masse des Zentralteilchens überein. Die obige Annahme zum Aufbau des Protons ist gerechtfertigt.

Energiebilanz

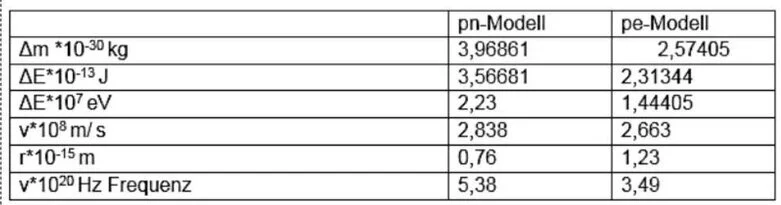

5. Die Struktur des Deuterons

Für die Entstehung des Deuterons gibt es zwei Möglichkeiten:

• Proton +Neutron - pn-Modell

• Proton+Proton +Elektron - pe-Modell

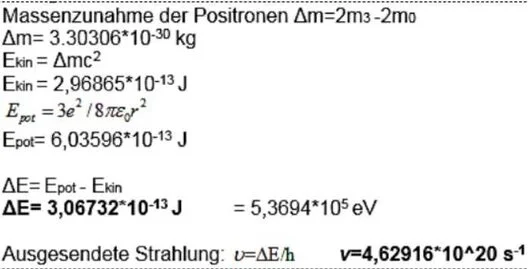

Für beide Modelle sind ergeben sich andere Werte für den Massendefekt und alle daraus berechenbaren Größen.

• Proton +Neutron - pn-Modell

• Proton+Proton +Elektron - pe-Modell

Für beide Modelle sind ergeben sich andere Werte für den Massendefekt und alle daraus berechenbaren Größen.

Für die Geometrie des Deuterons wird angenommen:

• Zwei Protonen im Abstand von 2r

• Ein Elektron mit dem Bahnradius r, das beide Protonen umkreist.

• Zwei Protonen im Abstand von 2r

• Ein Elektron mit dem Bahnradius r, das beide Protonen umkreist.

Damit liegen für die Berechnung ähnliche Verhältnisse wie beim Proton vor. Der Bahnradius r lässt sich näherungsweise berechnen:

• Annahme eines Wertes für "r"

• Berechnung der Bahngeschwindigkeit v (biquadratische Gleichung)

• Berechnung der Masse des Elektrons

• Energiebilanz

Man erhält:

• Berechnung der Bahngeschwindigkeit v (biquadratische Gleichung)

• Berechnung der Masse des Elektrons

• Energiebilanz

Man erhält:

Tabelle 1

Das pn-Modell bringt einen Wert für die den Radius, der geringer ist, als der Radius des Protons. Mit dem pe-Modell erhält man für r=1,23* 10-15m und für den Abstand der Protonen d=2r=2,46*10-15 m. C.E.Nebel/ W.Schottky geben den Kerndurchmesser mit 2,08 *10-15m an. Neuester Wert aus dem Internet: 2.127 99 x10-15 m.

Diese Rechnung zeigt, dass man aus dem Massendefekt und unter Annahme einer realistischen Geometrie für den Atomkern eine realistische Größe für den Kerndurchmesser berechnen kann. Als Kernkraft reicht die coulombsche Kraft völlig aus.

6. Die Struktur des Helium 3

Für die Helium 3 kann man relativ leicht „vernünftige" Annahmen für die Geometrie der Atomkerne finden, wenn man annimmt:

• Der Kern besteht aus Protonen (Nukleonen) und schweren Elektronen- Gluonen. Die Neutronen haben ihre Individualität verloren.

• Der Kern besteht aus Protonen (Nukleonen) und schweren Elektronen- Gluonen. Die Neutronen haben ihre Individualität verloren.

• Alle Protonen haben den gleichen Abstand in einem gleichseitigen Dreieck, in dem 3 Protonen im

Abstand "a" angeordnet sind.

• Das Elektron hat die Position r=a/2 zwischen zwei Protonen und umkreist alle drei Protonen.

(Wählt man für r den Umkreisradius des Dreiecks), ist die Summe aller coulombsche Kräfte = 0).

• Der Massendefekt wird aus Proton+Deuteron =He3 berechnet.

Aus dem Kräftegleichgewicht und der Energiebilanz erhält man:

(Wählt man für r den Umkreisradius des Dreiecks), ist die Summe aller coulombsche Kräfte = 0).

• Der Massendefekt wird aus Proton+Deuteron =He3 berechnet.

Aus dem Kräftegleichgewicht und der Energiebilanz erhält man:

Tabelle 2

Die Kantenlänge des Dreiecks beträgt a=2r =1,59*10-15m. Für der Umkreisdurchmesser erhält man d=1,934*10-15 m. Nach der Näherungsformel erhält man für den Kerndurchmesser: 2,16*10-15 m. Ein neuerer Wert für den Radius beträgt 1,73*10-15 m (Tabelle 3).

Der Unterschied zwischen den berechneten Werten und den gemessenen entsteht, weil die Angabe eines Durchmessers immer die Kugelform voraussetzt. Die Atomkerne von Deuterium und Helium3 sind aber keine Kugeln. Auch für größere Atomkerne ist die Kugelform nur eine grobe Näherung.

7. Größere Atomkerne

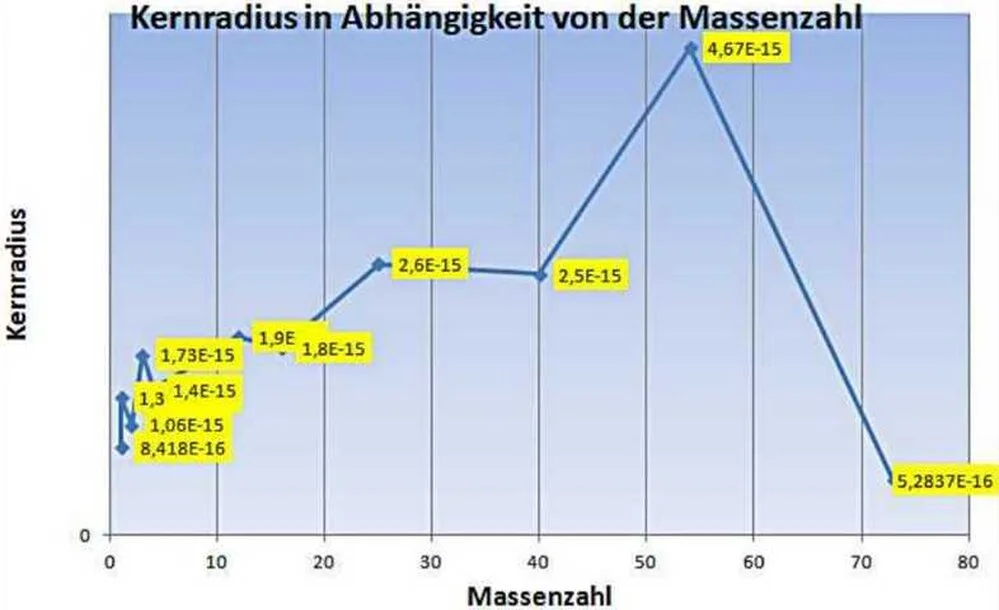

Größenangaben zu Atomkernen sind im Internet schwer zu finden. Tabelle 3 enthält die wenigen gefundenen Daten.

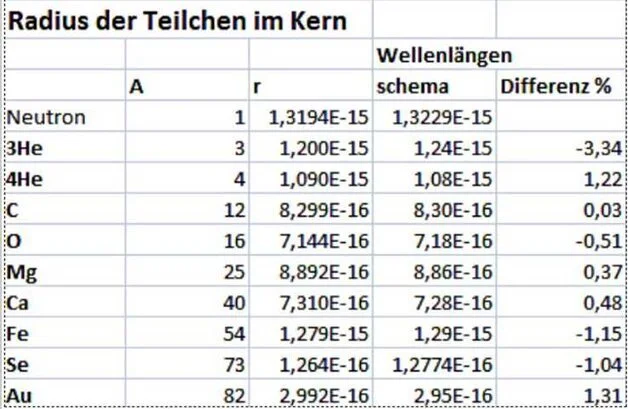

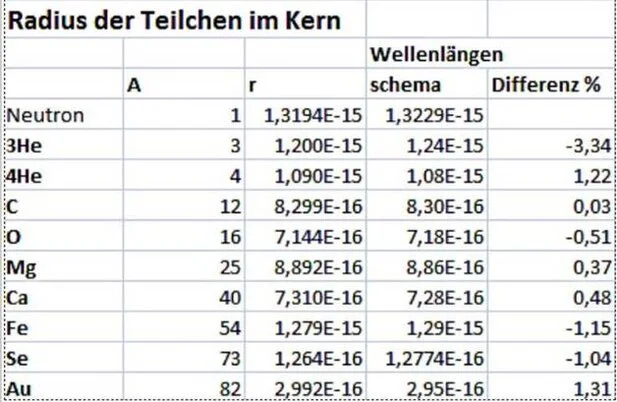

Tabelle 3

Bild 1 (Daten Tabelle 3)

Aus dem Radius der Atomkerne (Kugelform vorausgesetzt) wurde der Radius der Teilchen im Kern (Elektronen) berechnet

Tabelle 4

7. Subatomare Teilchen

In der kosmischen Strahlung gibt es eine große Anzahl subatomarer Teilchen. Die kleinsten Zerfallsteilchen sind Elektronen und Positronen. Es liegt nahe, die beim Zerfall entstehenden Teilchen als Bestandteile der Teilchenwelt anzusehen. Es sind zwei einfache Modelle möglich:

- neutrale Teilchen: Ein Elektron und ein Positron auf einer gemeinsamen Kreisbahn um einen Mittelpunkt.

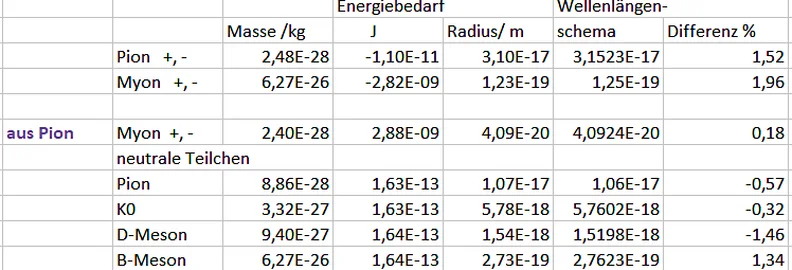

Bei beiden Modellen können bei schweren Teilchen Elektronen und Positronen durch andere, geladene Teilchen ersetzt werden . Damit ist es möglich, für die meisten vorkommenden Teilchen eine einfache Struktur zu finden. Für die Berechnung benötigt man nur die Teilchenmasse und seine Ladung. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Teilchenmassen (Tabelle 5).

Tabelle 5: Daten von Pionen, Myonen und Mesonen

Die Ergebnisse für die Radien stimmen sehr gut mit den Vorgaben des Wellenlängengesetzes überein. (Dieser Teil wird noch ergänzt)

Das Gleiche gilt auch für die Lebensdauer der Teilchen. Das ist überraschend, weil für die Berechnungen nur die Gesetze der klassischen Physik verwendet wurden!

Bemerkenswert ist, dass für die Bildung von Pionen und Myonen Energie notwendig ist. Diese Energie kann im Kosmos in den Gravitationsfeldern Schwarzer Löcher bereitgestellt werden. Dabei wird Feldenergie in Teilchenmasse umgewandelt.

6. Quarks oder Nichtquarks - Das ist hier die Frage

Für die Berechnung des Durchmessers von kleinen Atomkernen, Neutron, Proton und Mesonen hat sich das oben verwendete Modell als ausreichend erwiesen. Damit ist gezeigt, dass man auf Quarks sehr gut verzichten kann. Man mag einwenden, dass die Existenz von Quarks durch Experimente belegt wäre. Fakt aber ist, dass diese Teilchen, wenn es sie wirklich geben sollte, sehr selten sind. Sollte man nicht die beim Teilchenzerfall gefundenen Teilchen als deren Bestandteile anerkennen?

Suchen wir nach einer neue Welt mit den guten, alten Elementarteichen!

Grundsatz:

Elementarteilchen und die Elementarladung sind unteilbar.

Es sind als Elementarteilchen sind nur Elektron, Positron und das Photon zugelassen. Sie können sich umwandeln

- Photon = Elektron +Positron Paarbildung

- Elektron +Positron =Photon Zerstrahlung

- zusammengesetzte Teilchen

Da Elektron und Positron unterschiedliche Eigenschaften (Ladung, Spin) haben, müssen sie sich auch in ihrer Struktur unterscheiden.

Die Größe der Teilchen gibt Rätsel auf. Der Radius des Elektrons wird mit 10-19 m (Wikipedia) und 1,4*10-15 m (Milikanversuch) angegeben.

Die Größe der Teilchen gibt Rätsel auf. Der Radius des Elektrons wird mit 10-19 m (Wikipedia) und 1,4*10-15 m (Milikanversuch) angegeben.

Paarbildung

Bei der Paarbildung entstehen

Bei der Paarbildung entstehen

• Teilchen, die eine Ruhemasse haben

• die elektrische Ladung

• das elektrische Feld mit der coulombsche Kraft

• die elektrische Ladung

• das elektrische Feld mit der coulombsche Kraft

Aus Zerstrahlung und Paarbildung könnte man folgern, dass Elektron und Positron Bestandteile des Photons sind. Damit wäre auch das Photon ein zusammengesetztes Teilchen. In diesem Fall müsste das Photon aber eine Ruhemasse haben.

Ruhemasse der Elektronen und Positronen entsteht erst bei der Paarbildung gemeinsam mit der Ladung und dem elektrischen Feld. Ruhemasse ist wahrscheinlich immer mit der Existenz von Ladung/geladenen Teilchen verbunden. Aus dieser Sicht könnten auch Neutrinos zusammengesetzte Teilchen sein.

Dunkle Materie und dunkle Energie

Bei der Bildung zusammengesetzter Teilchen aus Elementarteilchen wird Energie aus dem elektrischen Feld in Teilchenmasse umgewandelt. Die Masse des zusammen gesetzten Teilchens ist dabei größer als die Summe aus der Masse der einzelnen Teilchen. Die Teilchenbildung und der Zerfall von Teilchen sind ständige Vorgänge im Kosmos. Die Masse und Energie eines komischen Systems sind damit keine konstanten Größen und verursacht in Berechnungen von kosmischen Systemen Bilanzfehler, die als dunkle von Materie und dunkle Energie gedeutet werden.

Verwendete Größen :

u=1.66043*10-27

c=2.99792458*108 m/s

m0 =9.1093897*10-31 kg Ruhemasse Elektron

m1 =1.6749286*10-27 kg Ruhemasse Neutron

m2 =1.6726231*10-27 kg Ruhemasse Proton